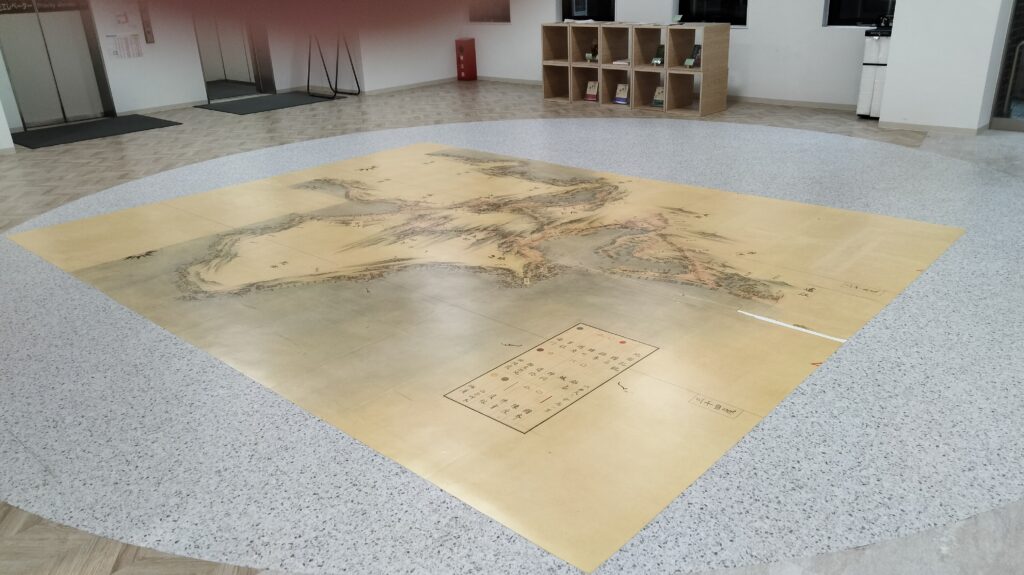

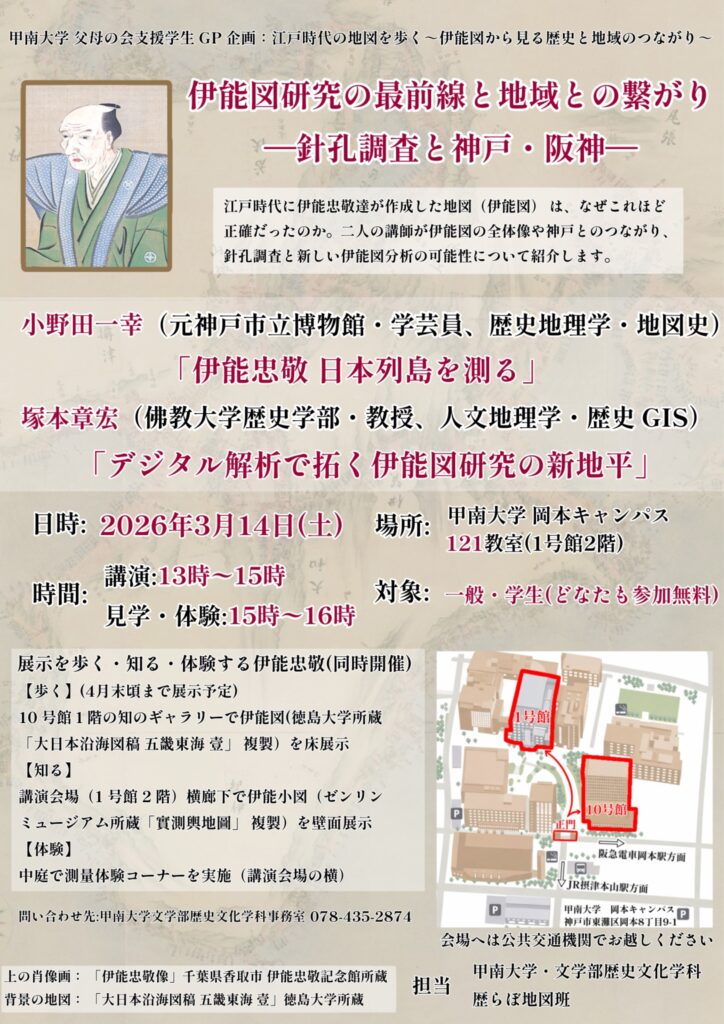

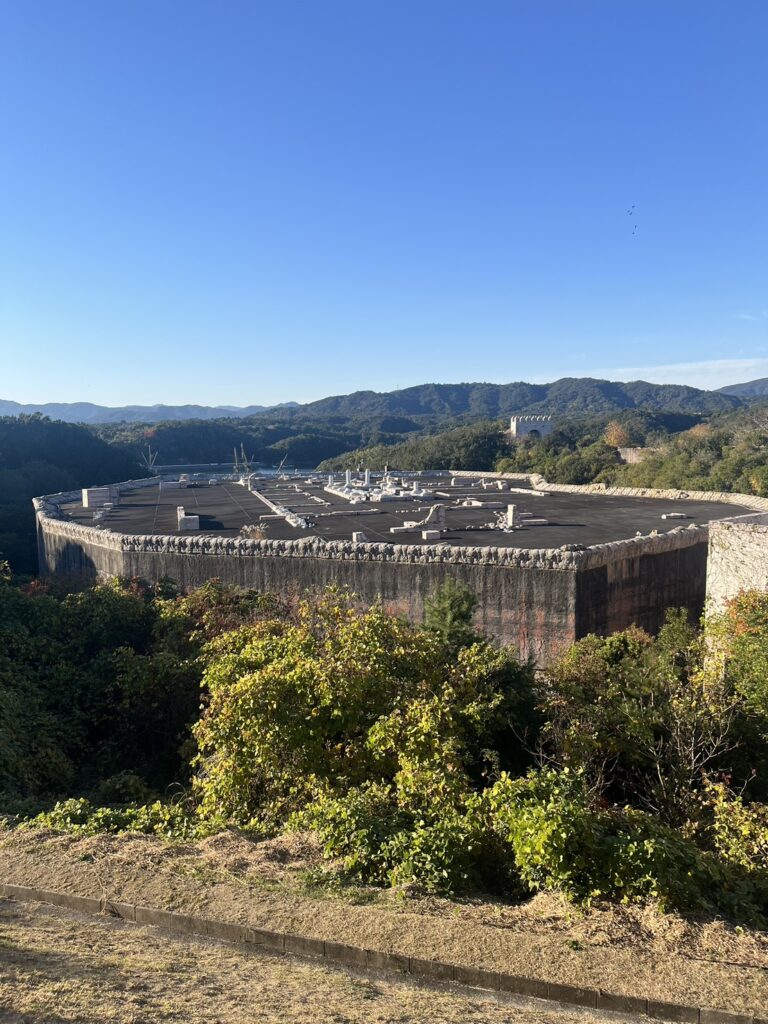

歴らぼ地図班(ほか有志4名)は、「2025年度父母の会・学生GP」に応募し、「江戸時代の地図を歩く~伊能図から見る歴史と地域のつながり~」という企画が採択されました。現在、それに関する展示や企画の準備中です。その企画のひとつである講演会を2026年3月14日に開催します。2名の講師をお招きし、テーマは「伊能図研究の最前線と地域との繋がり:針孔調査と神戸・阪神」となります。講演の内容は伊能図の概要と針孔に着目した新しい伊能図研究の報告についてです。当日は他にも測量体験のワークショップや関連展示も開催します。また10号館1階の北館にある「知のギャラリー」では徳島大学所蔵「大日本沿海図稿 五畿東海 壹」(重文指定)の複製を床一面に展示しています(展示は間もなく完成の予定)。約300%に拡大した伊能図は迫力満点です。ぜひその伊能図を歩き、現在と比較したり、地元を探したりと楽しんで下さい。(歴らぼ地図班代表・3回生・藤本茉由)