最後の三田藩主九鬼隆義は藩教育に洋学を取り入れたことで知られる。明治以降も神戸初の貿易商社・志摩三商会の経営に加え、神戸女学院を設立した。本論文では、九鬼隆義が教育に注力した背景として、江戸時代後期、三田藩と徳島藩との間で学者同士の繋がりがあり、教育面でお互いに影響を受けていたことに関し3点を指摘した。①両藩とも洋学への理解が深く、同時期に長崎へ藩医を送って学ばせており、徳島藩では18世期末に医師学問所が設立されている。②三田藩で藩校造士館が建てられたのは、両藩が婚姻関係を結んだ後であり、親族大名を背景とした学問的な影響があった。③三田藩の洋学者川本幸民の私塾で徳島藩の人物が学んだり、川本が幕府の蕃書調所に出仕した際、同僚に徳島藩の高畠五郎がいるなど、川本を起点とした人的ネットワークがあった。明治以降、阪神間の教育における九鬼隆義の事蹟は、三田藩時代のネットワークとその経験が大きく影響していた。

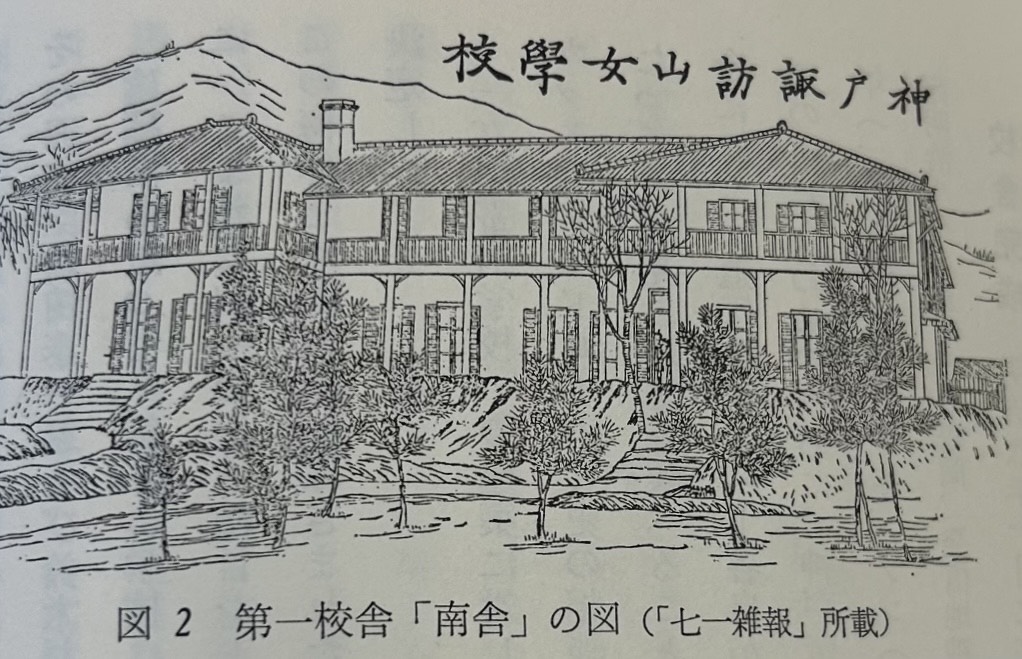

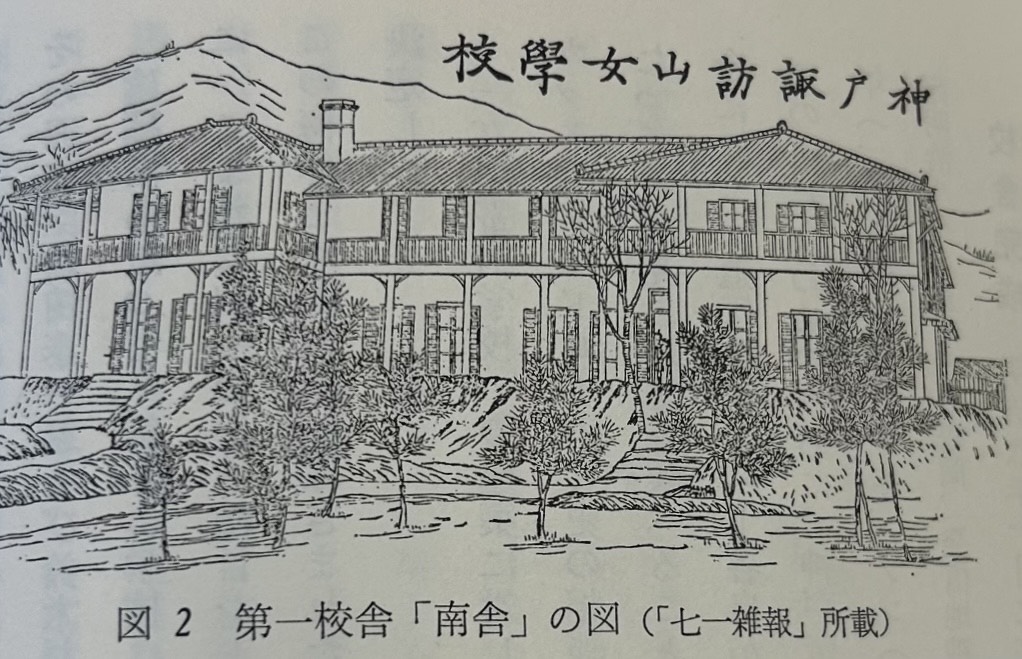

①九鬼隆義が設立に関わった神戸女学院の前身である女学校は神戸山本通に建てられた。

出典:『神戸女学院百年史総説』 (1976)

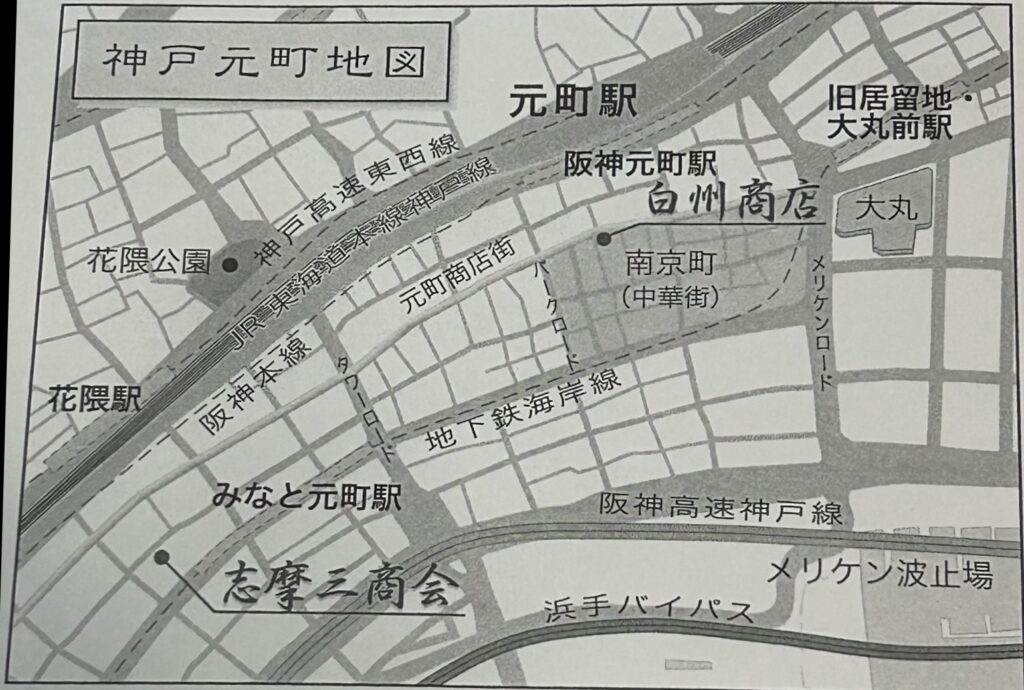

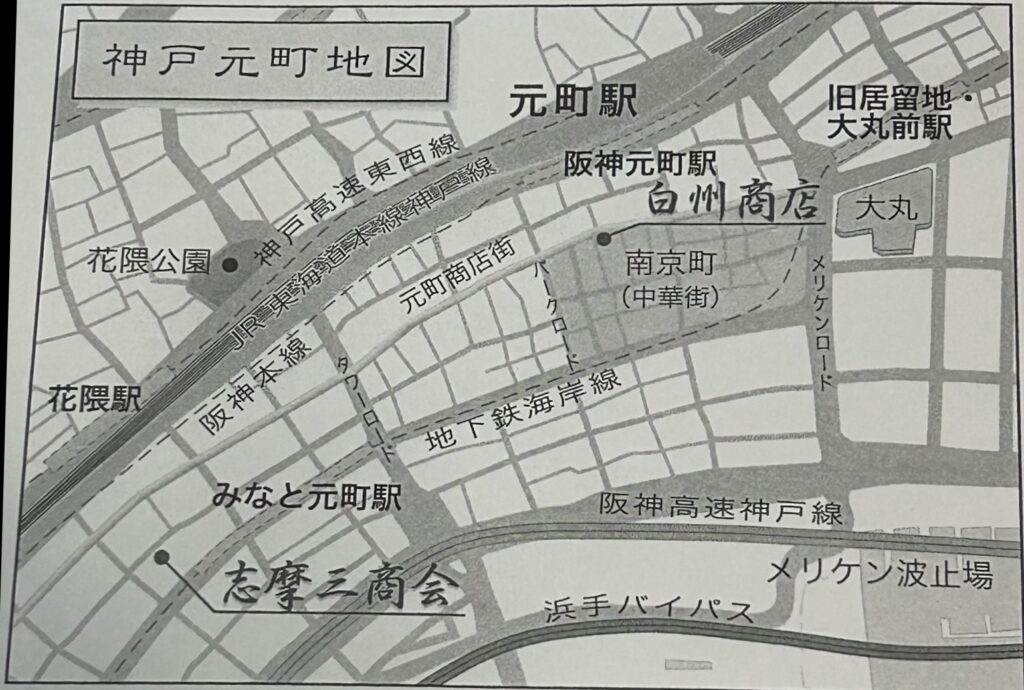

②旧三田藩士達によって作られた志摩三商会は神戸元町周辺に建てられた。

出典:「三田藩の神戸進出-志摩三商会から白州商店へ」(『島の文化史』(2009))