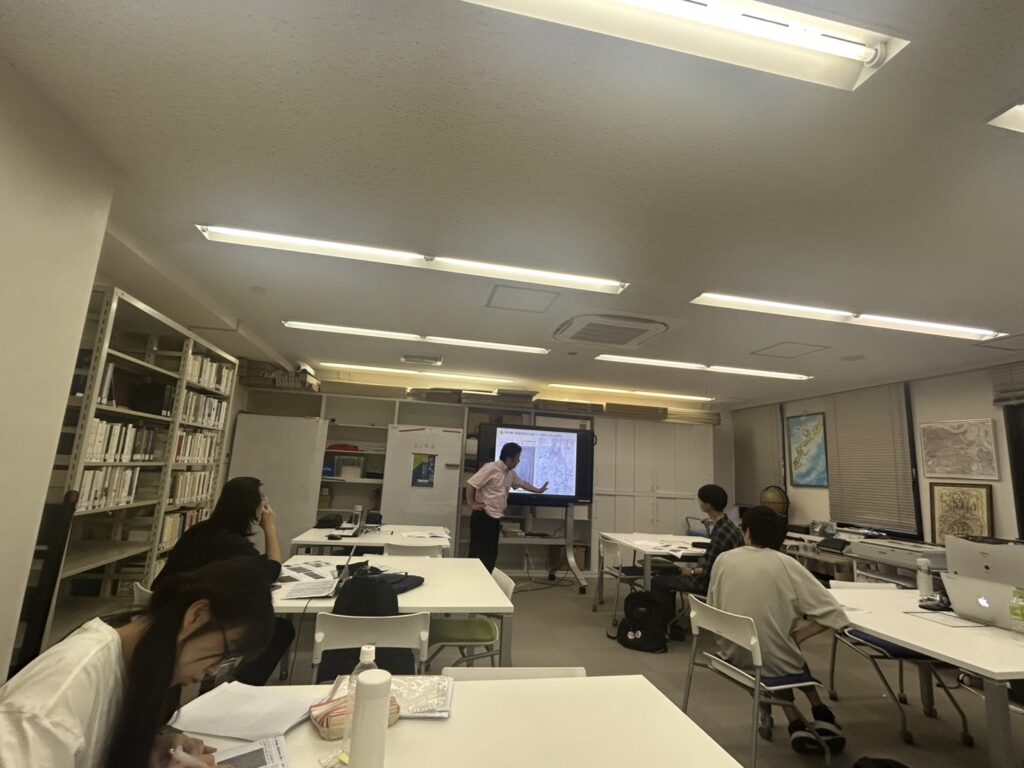

2025年6月25日、歴らぼ編集部では第19回歴かふぇを開催しました。今回は講師として古関大樹先生(担当:地理と情報Ⅰ・人文地理ⅠB)をお招きし、「滋賀県史(近現代編)編纂事業開始と課題点:水利・土木分野を担当して」というテーマでお話し頂きました。近現代において、滋賀県で水利・土木事業がどのように行われてきたか、文献史料や地図を用いて分かりやすく解説して頂きました。また、編纂事業の流れやそれに伴う様々な出来事など、貴重なお話も伺えました。調査研究の報告のうえで、如何にして自分の結論に説得力を持たせるか、引用する史料の選択や一本芯を持った物語性が重要だと、今回の話を聞いて感じました。それは今後の研究において非常に参考となる話題でした。(3回生・脇坂柊吾)