今回の映画祭(2025年12月1日~10日)の中で最も印象に残ったのは私が監督へのインタビューも行った「その街の子ども」(2011年、井上剛監督)です。歩きながら心を通わせ痛みに向き合い、それぞれの答えを見つけていくストーリーとなっています。向き合い方にも2人にそれぞれの形があり、エゴを押し付けられるようなオチになっていないのも非常に感銘を受けました。震災から30年を経た今だからこそ見るべき映画であり、震災というものについて今一度考えてもらいたいと思いました。(3回生・横田雄士)

歴らぼ(歴史文化らぼ)は、甲南大学文学部歴史文化学科の学生と教員が共に活動し、歴史文化に関わる事象を実践的に学ぶ場です。

今回の映画祭(2025年12月1日~10日)の中で最も印象に残ったのは私が監督へのインタビューも行った「その街の子ども」(2011年、井上剛監督)です。歩きながら心を通わせ痛みに向き合い、それぞれの答えを見つけていくストーリーとなっています。向き合い方にも2人にそれぞれの形があり、エゴを押し付けられるようなオチになっていないのも非常に感銘を受けました。震災から30年を経た今だからこそ見るべき映画であり、震災というものについて今一度考えてもらいたいと思いました。(3回生・横田雄士)

中辻ゼミでは、2025年11月30日に淡路市の五斗長地区と生田地区でフィールドワークを行い、集落営農や地域を元気にする取り組みについて学んだ。五斗長垣内遺跡活用拠点施設では、玉ねぎ作りを支える集落営農の仕組みや、農業がかかえる課題について話を聞き、実際の畑や貯蔵施設も見学した。また、生田地区ではそば打ち体験やそばカフェの見学を通して、地域の資源を生かした活動を身近に感じることができた。現地を実際に訪れたことで、住民が中心となって地域を支えている様子をより実感することができた。(2回生、矢吹葉奈)

私達鳴海ゼミは、11月28、29日で香川県の高松市に巡見に行きました。今回の巡見では、歴史と現在のまちづくりが身近につながっていることを実感しました。高松城跡では、海に近い立地から城下町と港の関係を具体的に理解できました。金比羅山では、麓の旧金毘羅大芝居にも訪れ、かつての歌舞伎の魅せ方の工夫が詰められた施設を見学しました。ガイドさんの説明は、丁寧でとても面白かったです。栗林公園では、丁寧につくられた庭園景観から、日本の伝統的な美意識に触れることができました。また、高松港周辺の開発では、歴史を大切にしながら新しい都市機能を取り入れる姿勢が印象に残り、現地で学ぶ意義の大きさを実感しました。学びあるゼミ巡見でしたが、一番印象に残ったのは晩ごはんです。個人的にハズレのお店を引いてしまい、渋い気持ちになりました。下調べはしっかりしてから行きましょう。(2回生・塩谷 陸)

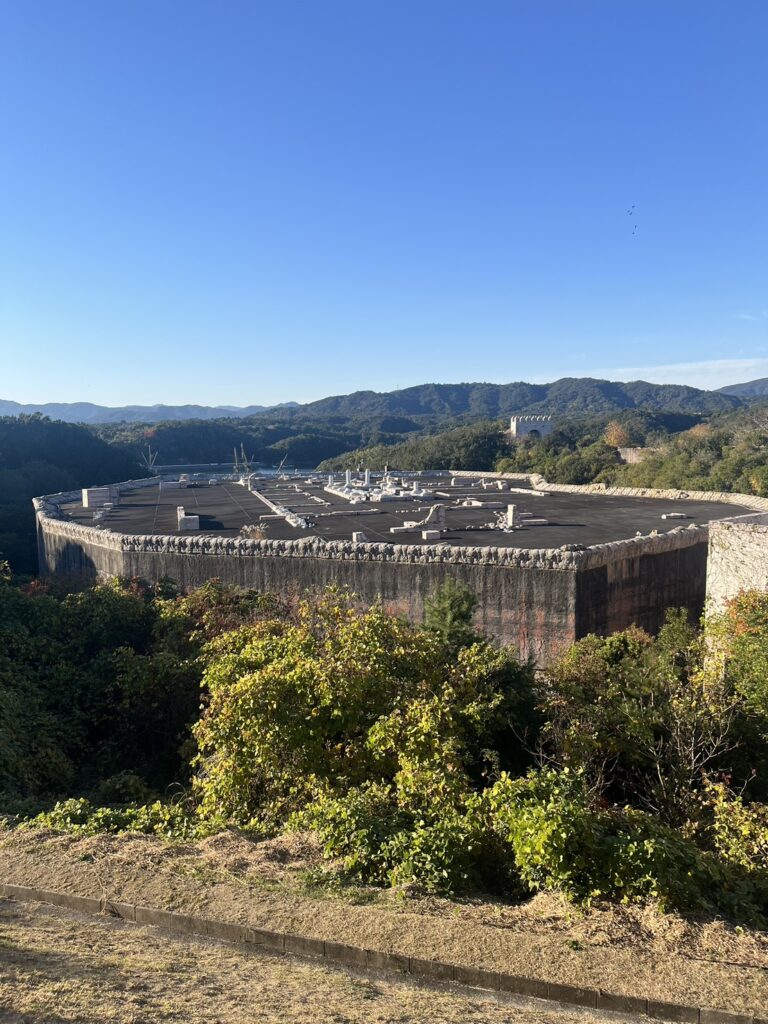

2025年11月23・24日にゼミ旅行で三重県に訪れました。1日目は志摩スペイン村に伺いました。志摩スペイン村といえば、スペインの街並みを再現した異国情緒があふれるテーマパークで、着いた瞬間から感じる非日常感に胸の高揚が止まりませんでした。アトラクションはもちろんのこと魅力的でしたが、特に印象に残ったのが「ローマの遺跡」というスポットでした。イベリア半島を支配したローマ人の時代に、スペインの各地で古代ローマの遺跡が数多く残されており、その中でもバレンシア州のサグントとローマの大都市イタリカの遺跡の一部をそれぞれモデルとして建造していました。一際異彩を放っていた古代ローマの雰囲気は、体験せずとも没入できる観光スポットになっていて、パーク内の良いアクセントとしてとても楽しめました。(3回生・甲斐奏)

私は伊勢神宮の内宮の方に参拝しに行きました。そこで私が感じたことは日本の方よりも外国人の方が多く感じ、改めて日本の文化が世界でも人気なことがわかりました。二礼二拍手一礼などの参拝方法を日本人が親から子にそして外国の方にも教えており、日本文化の伝承や継承の一面も見ることができ、とても有意義な時間となりました。中でも鳥居は貫が四角形で柱を突き抜け出ない構図でこれは伊勢神宮で見られる「伊勢鳥居」というものでした。このように参拝してからの学びもありました。(3回生・後藤俊太)

私は今回のゼミ旅行で三重モスクにインタビューをしました。以前のゼミで、近所にあるいくつかのモスクに行ったことがあるが、今回の三重モスクは以前の見学と少し違っていました。今回は事前の連絡を取らなかったため、突然の訪問となったのです。意外にも三重モスクのイマームさんはとても親切な人で、そのおかげで色々な情報を収集できました。このモスクは地元のイスラム教徒の礼拝所と互助センターのような機能を果たしています。十数の異なる国から来たムスリムたちはここで互いに助け合い、一緒に暮らしています。今回の旅では、ゼミメンバーと一緒に楽しい旅を楽しんだだけでなくて、ムスリムの文化と生活への理解も深まりました。非常に大切な経験でした。(2回生・宿天)

2025年11月9日、龍野市で巡見が行われました。私はLAとして戸邉先生担当の基礎ゼミクラスに同行しました。あいにくの雨でしたがそれでもしっかり目的地全てを回ることができて良かったです。うすくち龍野醤油資料館に始まり赤とんぼ歌碑や三木露風像、龍野神社や龍野城など旧城下町の様々な名所に足を運びました。道中で聞いた先生からの醤油の解説やゼミ生達が事前に調べた情報も興味深く、知見が広がったと感じました。個人的には道中で見たもろみの自動販売機の跡が大変興味深く、醤油という特産品がいかにその地に根付いているかを垣間見れました。後日巡見の発表もあると聞いたので楽しみです。(2回生・辻本結菜)

2025年の新見ゼミでは、南京町とその周辺をフィールドワークし、ガイドマップを作成しました。4月は、南京町をどのようなテーマで調査するのかを話し合い、5月22日に実際に訪れました。そして、6月と7月でガイドマップを作成しました。2つの班に別れてそれぞれが個性あるガイドマップを作成できました。私が所属した班では、南京町の歴史、オブジェ、関帝廟について調査し、読者がどこをポイントとして見れば良いのかを紹介しました。もうひとつの班は、食べログとグーグルマップの評価を参考に食べ歩きをし、読者にお勧めできるお店を紹介していました。歴史文化学科の図書室にガイドマップを置いていますので、ぜひご覧ください!(2回生・原田結衣)

2025年6月22日(日)、東谷ゼミは大阪市内にてゼミ遠足を実施しました。最初に訪れた造幣局では、明治以降日本の貨幣を製造してきた歴史を学ぶことができ、次に訪れた大阪城では4月にオープンした「大阪城 豊臣石垣館」にて豊臣秀吉が築いた石垣を見学しました。午後からは、大阪歴史博物館を訪れ、古代からの大阪の発展を学び、真田丸跡地とも言われてきた三光神社も訪問しました。この三光神社の近くにある真田山陸軍墓地も訪れ、ここでは維持会の会長さんからの説明も実際に聞くことが出来ました。今回のゼミ遠足では古代から現代に至るまでの大阪市の遺跡を巡ることが出来、有意義な時間となりました。(2回生・森高遥陽)

2025年6月21日に訪問した奈良マスジド(Nara Masjid Jan Academy)は、奈良市にある2019年設立のモスクで、もともと老人ホームを改装して作られました。1階が男性用、2階が女性用に分かれ、それぞれ広い礼拝スペースがあります。取材ではヤセルさんとチョードリーさんが麦茶を振る舞って下さるなど、親切に対応して頂きました。平日は約15人、金・土曜日は100人程が礼拝に訪れ、信者はパキスタンやバングラデシュなど多国籍です。説教の言語も曜日により異なり、地域交流や学童のような活動も行っています。ムスリムの観光客が訪れることも多く、奈良県唯一のモスクとして頑張って欲しいと思いました。(2回生・山田啓介)

2025年6月4日(水)、基礎演習の高田ゼミは京都の「京ばあむatelier」と京都国際美術館を訪れました。前者では、実際にバウムクーヘンオーブンを使って自分たちでバウムクーヘンを作りました。現在、本ゼミでは川北稔著の『砂糖の世界史』を購読しながら、砂糖を中心に「近代世界システム」の歴史を学ぶという活動を行っています。今回、自分ら菓子作りを体験し、実際に味わうことで、これまでの学びがより現実味を帯びたものになったと確信しています。後者では、「特別展 日本、美のるつぼ -異文化交流の軌跡- 」を鑑賞しました。俵屋宗達作の《風神雷神図屏風》や葛飾北斎作の「富嶽三十六景」の中でも特に有名な《神奈川沖浪裏》や《凱風快晴》など、誰もが知る日本の文化財に加え、宋・元代の《青磁花瓶》や唐代の《銅三具足》など、朝鮮・中国から伝来した多数の国外文化財も見学しました。なかでも特に印象に残ったのは、《IHS紋花入籠目文蒔絵螺鈿書見台》と范道生作・十八羅漢坐像のうち《羅怙羅尊者像》の二点です。前者は聖書を読む際に使用される書見台であり、HIS紋の周囲には幾何学模様が施されており、その構造にはイスラム圏のコーラン用書見台の要素も見られます。キリスト教だけでなくイスラム教の文化も見受けられる、極めて特徴的な日本の国宝の一つです。後者は、出家前の釈迦の子である羅怙羅が自分の中の仏を見せるため胸を開くという、非常に印象深い作品でした。(1回生・國久健人)

私たち歴史文化学科の1回生は、2025年4月13日(日)、新歓遠足の一環として大阪府吹田市にある国立民族学博物館に行きました。午前には基礎演習のゼミごとに分かれて、ゼミの先生や先輩と一緒に館内の展示を見学しました。展示場はとても広く午前だけでは回り切れないほどでした。みんなで昼食をとった後、午後はゼミごとにテーマを決め、展示見学を通じ調べたことをまとめて発表しました。ゼミごとに違った視点をもっており、新たな発見があったりして非常に面白かったです。この遠足によってゼミメンバーの親交が深まったと思います。(1回生・浦岡健介/齊藤岳瑠)