歴らぼ25号を 2025年11月15日付で発刊しました。編集は、 脇坂柊吾(代表・3回生)・藤本茉由(同)・村岡尚登(2回生)・吉松 萌(同)・塩谷 陸(同)・佐々木彬人(同)・鳴海邦匡(教員)です。これが今年度最初の発刊となります。(教員・鳴海邦匡)

歴らぼの活動

第19回歴かふぇ:「滋賀県史(近現代編)編纂事業開始と課題点:水利・土木分野を担当して」

2025年6月25日、歴らぼ編集部では第19回歴かふぇを開催しました。今回は講師として古関大樹先生(担当:地理と情報Ⅰ・人文地理ⅠB)をお招きし、「滋賀県史(近現代編)編纂事業開始と課題点:水利・土木分野を担当して」というテーマでお話し頂きました。近現代において、滋賀県で水利・土木事業がどのように行われてきたか、文献史料や地図を用いて分かりやすく解説して頂きました。また、編纂事業の流れやそれに伴う様々な出来事など、貴重なお話も伺えました。調査研究の報告のうえで、如何にして自分の結論に説得力を持たせるか、引用する史料の選択や一本芯を持った物語性が重要だと、今回の話を聞いて感じました。それは今後の研究において非常に参考となる話題でした。(3回生・脇坂柊吾)

近代資料班:平安神宮・琵琶湖疎水記念館・無鄰菴など

歴らぼ・近代資料班は、2025年6月8日、京都の平安神宮、琵琶湖疎水記念館、無鄰菴に行きました。1895年に平安京遷都1100年を記念して創建された平安神宮では、厳かな広々とした境内や大鳥居の迫力に圧倒されました。琵琶湖疎水記念館では、明治時代に京都の発展を支えた水路について、模型や映像資料などで学びました。山形有朋の別邸として知られる無鄰菴は、開放的な池泉回遊式庭園が印象的でした。その洋館では「無鄰菴会議」という日露戦争開戦前の外交方針を話しあった会議の部屋を見学しました。実際に現場を見て、この場の持つ日本近代史における重みが実感され、有意義な時間となりました。(1回生・中田朝陽)

歴たび班:奈良博『超 国宝』展と志賀直哉旧居・新薬師寺

2025年5月18日、歴旅班は、奈良国立博物館で開催中の『超 国宝』展と、奈良市の志賀直哉旧居と新薬師寺に行きました。『超 国宝』展では、中高の歴史の教科書に載るような有名な国宝などを多数展示し、本では見れない角度から観察できて、多くの気づきや発見がありました。志賀直哉旧居では、近代建築の美しさに加え、旧居周辺の自然の安らぎや静けさを肌で感じ、班一同癒されました。新薬師寺では、薬師如来と十二神将が安置され、十二神将が個々に違う道具や違う格好で薬師如来を囲むよう守り、圧巻の迫力でした。今回は、新1年生の参加もあり計14名で行きました。初めは少し緊張した1年生も、次第に打ち解け、最後は飛鳥鍋をみんなで食べて帰りました。少し暑い日でしたが、楽しく、多くのことが学べた歴史の旅となりました。(3回生・梅本泰生)

近代資料班:神戸歴史めぐり

私たち近代史料班は、2025年5月11日、神戸各地を巡りました。海外移住と文化の交流センターでは、施設の人のガイドによる詳細な解説により、日本における移民、特に国策移民の歴史を旧移民者支援施設だった建物とともに学びました。次の神戸市立博物館では、神戸の歴史を縄文時代から現代にかけて学びました。開国後の外国人居留地から昭和初期頃の街並みへの移り変わりを模型やタッチパネルによる説明で分かりやすく学べました! 神戸海洋博物館・カワサキワールドでは、船舶とモノ作りの歴史を学び、帆船から現代の大型タンカーなどの模型を大量に拝みました。特に入口近くにある巨大な帆船ロドニー号の模型に圧倒されました。その他、神戸港移民船乗船記念碑、旧海軍操練所跡や神戸港震災メモリアルパークなど、神戸に関する史跡を一日かけて周りました! (1回生・濵田真大)

歴旅班、夢二の美人画と中国陶器を鑑賞

2025年2月16日、歴史の旅企画班は大阪のあべのハルカス美術館と東洋陶磁美術館を訪れました。前者では、“生誕140年 YUMEJI展大正浪漫と新しい世界”展を見学し、竹久夢二が残した多数の美人画から理想の女性像を追い求め続けた生き様が感じられました。作品からは、大正浪漫的様式もさることながら、米騒動や不況による失業者の増大や農民の生活苦など、困窮する人々への共感が見られました。大正時代は短い期間でしたが、社会や文化などの幅広い分野で変化が生じた時代であったと実感しました。後者では、日本・中国・朝鮮で作られた様々な陶磁を見学しました。その美しさはさることながら、絵付けや陶磁器自体に込められた願いや思いが、単なる碗や瓶などから一線を画す芸術作品に昇華させたと思いました。巡検では絵画と陶磁の二つの美術作品を見学し、時代や場所、表現のかたちは異なれど、人間の美術に対する普遍の飽くなき探求心や向上心というべきものを実感しました。(2回生・高橋直希)

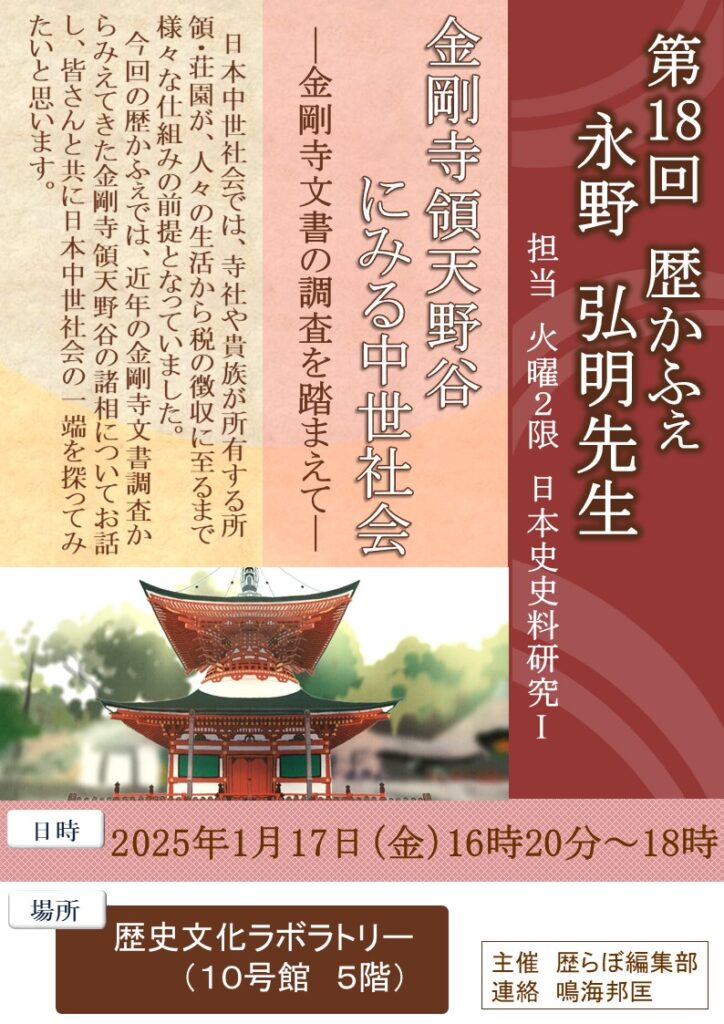

第18回歴かふぇ「金剛寺領天野谷にみる中世社会:金剛寺文書の調査を踏まえて」

2025年1月17日、編集部では、歴文専門科目「日本史史料研究I」を担当する永野弘明先生をお招きし、第18回・歴かふぇを開催しました。永野先生は日本中世の荘園制と在地社会の関わりを研究しています。女人高野で知られた金剛寺領の天野谷に注目し、中世の地方寺院における寺領経営についてお話し頂きました。それは現在調査中である多くの史料を活用して中世の人物や勢力を理解するもので、発見された史料の解読を通じ、新たな事実を見つける面白さを学びました。このことは私たちが研究するにあたって勉強になりましたし、歴史を探究するうえでの刺激となりました。(2回生・藤本茉由/ポスター制作:2回生・前田早紀)

歴史の旅企画班の巡検:奈良

2024年12月15日、歴史の旅企画班の巡検で奈良を訪れました。今回は、今西家書院と志賀直哉邸、新薬師寺を訪れ、奈良の誇る歴史と文化に触れました。最初に訪れた今西家書院は室町時代の書院様式を残す貴重な文化財で、当時の人々の生活の様子に思いを馳せつつ、庭園の美しい景色を堪能しました。次の志賀直哉邸は「小説の神さま」とも名高い文豪・志賀直哉が生活と執筆活動の場として過ごした邸宅であり、特に和洋の美が入り混じるサンルームでは、時間を忘れて過ごしてしまうほど居心地の良さを感じました。最後の新薬師寺では、国宝の薬師如来坐像と、囲むように並ぶ十二神将立像を拝観しました。木彫の薬師如来と塑像の十二神将は、どちらも力強い印象を受け、見るものを圧倒させる迫力に満ちていました。奈良の街を実際に歩き、史料を読むだけでは得られない理解を深めた巡検となりました。(2回生・脇坂柊吾)

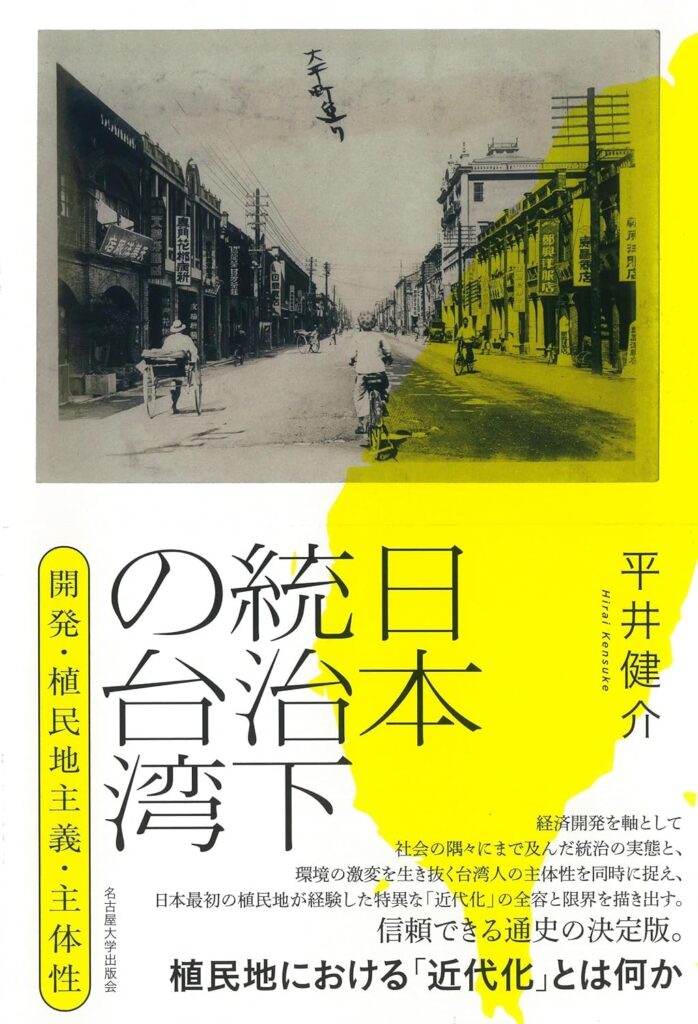

平井健介『日本統治下の台湾―開発・植民地主義・主体』を読む

この度、経済学部の平井健介先生が『日本統治下の台湾―開発・植民地主義・主体性』を名古屋大学出版会より上梓されたことを記念し、2024年10月22日(火)、この本の読書会を実施しました。歴史文化学科の学生が中心となり、経済学部や他大学の学生も加わりました。

読書会は、事前に行った準備会において挙げられた疑問のうちから特に気になったものを厳選して質問し、その回答を平井先生から得るという形式で実施されました。先生と学生、または先生同士でのレスポンスが展開するなか、途中白熱した議論となる場面も多々ありましたが、学生が台湾より仕入れたお菓子と台湾茶を片手に、全体を通して和やかな雰囲気で進行することができました。

台湾の植民地史、特に「開発における植民地性」ならびに「台湾人の主体性」が如何に展開し、発揮されていったのかを深く知る良い機会となりました。また、日本統治下の台湾史を描いた「玉石混交」の歴史書を、歴史学の視点から批判的に検討できる能力を着実に身につけられたように思います。興味のある方は、是非ご一読ください。(4回生・大槻耕央)

第17回 歴かふぇ・世界遺産に住んでみた~歴史と折り合いをつけて生きるフランスの人々~

乾清可先生(社会人類学、自然と人間)

2024年7月12日、第17回・歴かふぇを開催しました。今回は、普段はフランスに在住されている乾清可先生をお招きしました。乾先生は、本学の出身で、前期は講義を担当し、その後はフランスに帰国し南仏のアルビという街で生活しているそうです。アルビは、古くからの司教都市であり、街ごと世界遺産に登録されている歴史のある街です。歴かふぇでは、現地の写真や映像とともに、フランスでの生活のエピソードをたくさん聞かせてもらいました。「教会と隣り合わせの場所に住むと、鐘の音がよく聞こえる」など独特なお話を通じて、より鮮明に世界遺産アルビの街並みや生活を感じることができました。学生も積極的に質問をし、有意義な時間となりました。(3回生・網干理子)