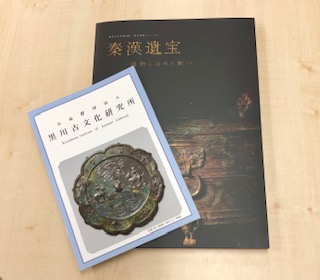

歴らぼ編集部では、第9回の歴カフェ(2019年12月18日開催)に石谷慎先生(黒川古文化研究所)をお招きし、中国訪問時のことなどを交えながら、秦始皇帝の時代についてお話頂きました。お話しの内容は、兵馬俑の謎や度量衡統一の実態など、通常の授業では聞けない興味深いもので、濃密な時間を過ごしました。文字や図ではなく、遺物そのものをよく観察して当時の歴史や文化を読みとく考古学には、文献から読みとく視点とは違ったものがあり、とても新鮮でした。 また、10月から11月に黒川古文化研究所で開催された展覧会の研究図録(写真参照)を寄贈頂いたので、興味のある方はぜひ歴文図書室でご覧ください。(2回生・住田七海)