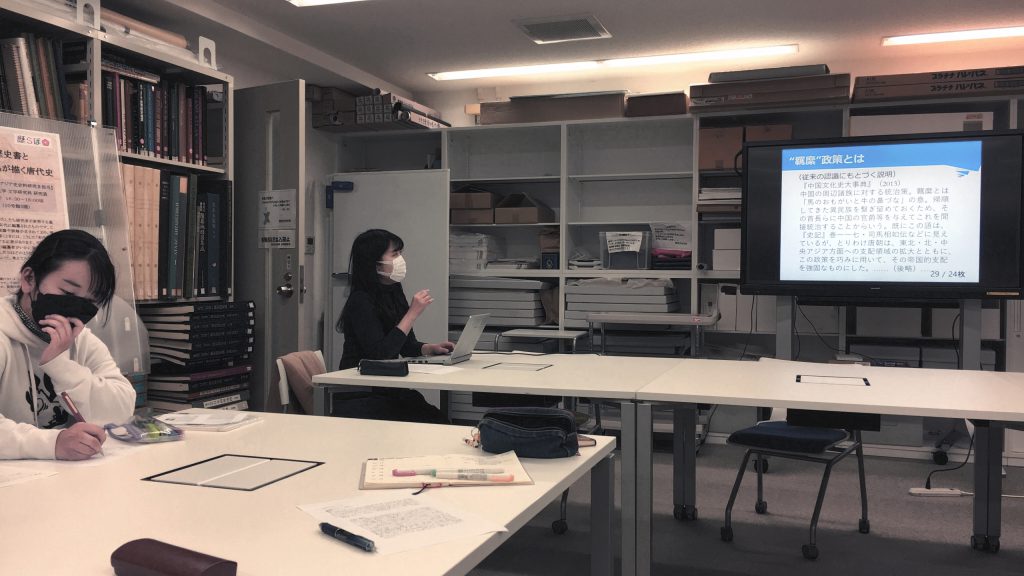

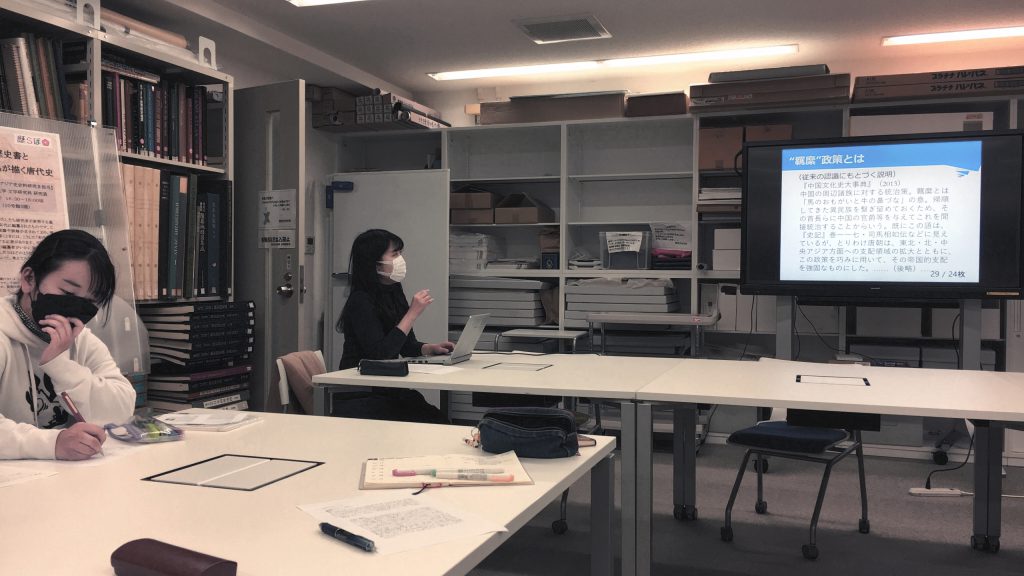

第12回の歴かふぇ(2022年1月13日)は、西田祐子先生による、唐代史史料の編纂についてのお話でした。その内容は、唐の正史のひとつとしてこれまで使用されてきた『新唐書』が、編纂の過程で『旧唐書』などの書物の引用が混ざったり、順番があべこべになってしまっているというものでした。研究のもととされてきたものが、『新唐書』を編纂した宋時代の著者の認識が被さるかもしれないという発見にとても驚きました。新たな知見が得られて勉強になりました。(3回生・出渕優⾐)

歴らぼ(歴史文化らぼ)は、甲南大学文学部歴史文化学科の学生と教員が共に活動し、歴史文化に関わる事象を実践的に学ぶ場です。

第12回の歴かふぇ(2022年1月13日)は、西田祐子先生による、唐代史史料の編纂についてのお話でした。その内容は、唐の正史のひとつとしてこれまで使用されてきた『新唐書』が、編纂の過程で『旧唐書』などの書物の引用が混ざったり、順番があべこべになってしまっているというものでした。研究のもととされてきたものが、『新唐書』を編纂した宋時代の著者の認識が被さるかもしれないという発見にとても驚きました。新たな知見が得られて勉強になりました。(3回生・出渕優⾐)

2021年12月24日、鳴海ゼミでは、活動の一環として、灘の酒蔵の菊正宗酒造記念館と白鶴酒造資料館に行きました。菊正宗酒造記念館では、日本酒の作り方や酒樽の製造について、使用されていた道具を示しながら職員の方に解説して頂きました。道具をうまく使いながら、全て人力で行っていた当時の様子が知れて、とても面白かったです。 白鶴酒造館では、実際に稼働していた酒蔵での見学だったため、工程から杜氏・蔵人の生活まで見学することが出来ました。両館では色々な日本酒の試飲もできました。私も含め、日本酒が初めての学生もいましたが、とても新鮮で楽しい時間でした。(2回生・前田彩花)

2021年12月17日、第11回歴かふぇを歴文ラボラトリにて開催しました。講師の尾﨑真理先生は「下張り文書と江戸時代の女性」というタイトルで、下張り文書として発見された緒方洪庵の妻・八重の手紙をもとにお話しされました。手紙には洪庵亡き後、懸命に動く八重の姿や心の内が書かれています。しかしこの手紙は下張り文書として使われたため、本来なら決して表に出るものではありませんでした。これを踏まえて「裏で動いている女性の姿を文献から読み取ることは難しい。しかし、隠れているだけでそこに“女性”はいるのではないだろうか。」と話されました。この言葉は、ジェンダー史を研究する私にとって、とても印象深いものでした。(3回生・徳留亜美)

2021年12月11日、博物館実習Ⅰ(A)の授業の一環として、神戸らんぷミュージアムと神戸海洋博物館・川崎ワールドに行きました。前者では火起こしの歴史から遡り、ランプのみならず行灯などの道具を通じて、明かりの重要性が示されていました。ここは関西電力が運営を担っているそうですが、来年2月末で閉館と聞き残念に思いました。 後者は神戸を彩る港や船舶と川崎重工グループの足跡を展示しており、実物やミニチュア模型を用いた解説が多くあります。いずれの展示も見応えがあり、公営博物館とは異なる視点での展示を学ぶことができました。(2回生・柴山和弥)

この本は「ものと人間の文化史」シリーズ(法政大学出版局)の一冊として書きました。このシリーズは前から好きだったので、そこに並べてよかったです。ちなみに、シリーズ98冊目の『丸木船』(2001年刊)は出口先生によるものです。ここで扱う地図は、具体的な場所に関わる事業を実行するために作成されたもので、主に近世までの事例を対象としています。いわばそうした「働く地図」に注目したのは、それが人や社会が土地や空間といかに関わってきたのかを示す資料と考えたからです。ぜひ、みなさんも手に取って読んでみて下さい。(教員・鳴海邦匡)

私たち鳴海ゼミは、2021年12月6日、大阪くらしの今昔館、天神橋筋商店街、大阪天満宮、造幣博物館、中央公会堂、中之島図書館などを巡った。そのうち特に印象に残った今昔館を紹介する。その常設展では昔の大阪の暮らしや建物などが展示されており、大阪万国博覧会などの建物がパリの街並みを参考に作られた点が興味深かった。また、特別展「大工頭中井家伝来 茶室起こし絵図展」では、多くの茶室の起こし絵図が展示されていた。依頼主や大工により様々な茶室があることを知り、それぞれが茶室の何を尊重したかを考えると、とても興味深く感じた。そして「茶を飲む」という行動の意図をここまで突き詰めていくのはとてもロマンがあると感じた。(3回・石川省吾)

私たち地図班は、2021年12月1日、池田市立歴史民俗資料館での特別展「古絵図に何がかかれている?:絵図にみる池田市域」を見学しました。その内容は、池田市を中心とする北摂地域の絵図を展示するものです。大型の元禄期の池田村絵図などが、床の台上に広げて展示されており、とても新鮮に感じました。その絵図には建物の配置等の情報が細く記され、当時の池田の繁栄した様子がよく分かります。 顧問の鳴海先生が関連講演の打ち合わせで訪問した際も同行したので、準備作業も見学できました。 私が住む北摂地域について、今と昔を比較するという貴重な経験となりました。(2回生・西村太希)

2021年11月29日、近世・近代日本史の東谷ゼミと近代西洋史の髙田ゼミで卒論中間発表会を行いました。2、3回生を含め計25名が出席し、各ゼミから2名が現時点での卒論研究を発表しました。発表後は質問が飛び交い、発表者、参加者ともに、新たな気づきや知見を得ることができ、自分の研究を客観視し、見つめ直す良い機会となりました。また、日本史と西洋史で研究分野は異なりますが、資料を用いて歴史を再考するという両ゼミの共通点を見つけ出すこともできました。最後の交流会では、4回生だけでなく、参加者全員一緒になって、これからも研究を頑張ろうと互いに労い合い、励まし合いました。(4回生・大下隼平)

2021年11月28日、髙田ゼミの私達は、第20回九州西洋史学会若手部会に参加しました。昨年と同様に、今年もコロナ禍のためzoomで開催されました。今年は4大学から9人の報告者が集まり、高田ゼミからは木嶋悟詞、川中奈々子、三谷晃弘、大下隼平の4人が発表しました(発表順)。公の場で自分の読んだ本を発表することは初めての経験で、準備する過程で、論証の難しさ、また研究史的位置や批判の重要性などを学ぶことができました。さらに、他の報告者の発表から自分の未熟さを痛感し、自分にとっても貴重な機会になりました。(2回生・木嶋悟詞)

-1024x767.jpg)