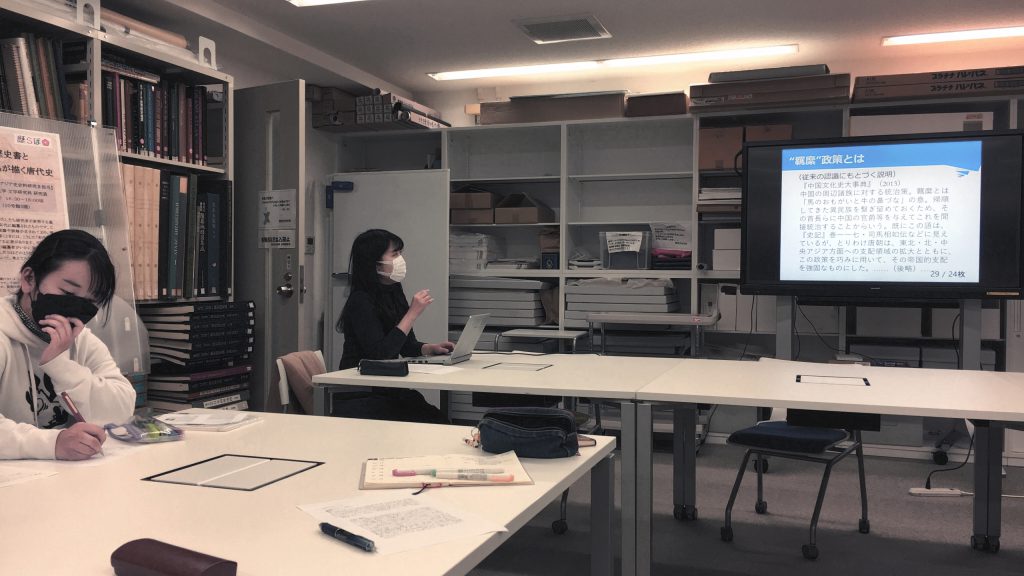

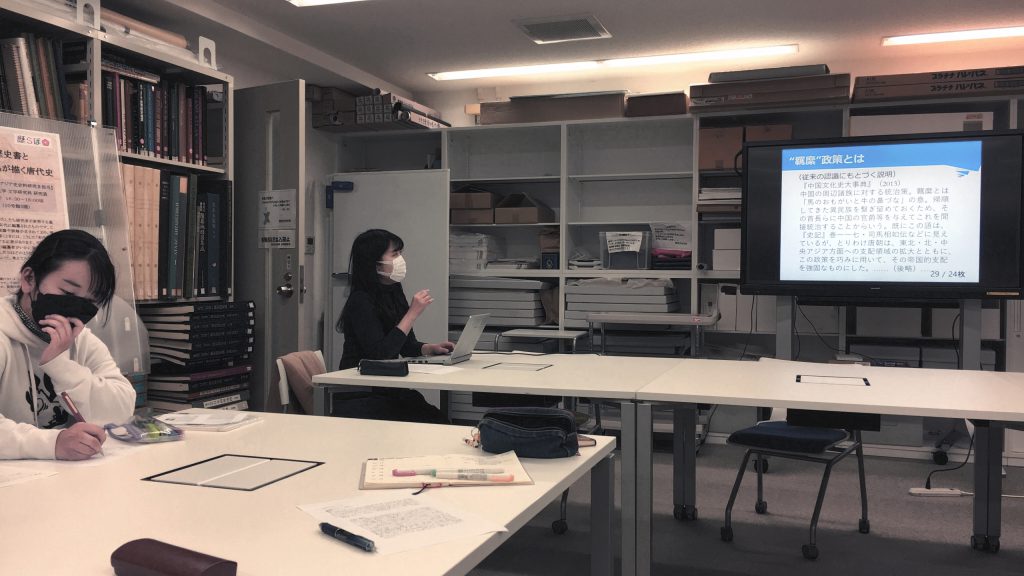

第12回の歴かふぇ(2022年1月13日)は、西田祐子先生による、唐代史史料の編纂についてのお話でした。その内容は、唐の正史のひとつとしてこれまで使用されてきた『新唐書』が、編纂の過程で『旧唐書』などの書物の引用が混ざったり、順番があべこべになってしまっているというものでした。研究のもととされてきたものが、『新唐書』を編纂した宋時代の著者の認識が被さるかもしれないという発見にとても驚きました。新たな知見が得られて勉強になりました。(3回生・出渕優⾐)

歴らぼ(歴史文化らぼ)は、甲南大学文学部歴史文化学科の学生と教員が共に活動し、歴史文化に関わる事象を実践的に学ぶ場です。

第12回の歴かふぇ(2022年1月13日)は、西田祐子先生による、唐代史史料の編纂についてのお話でした。その内容は、唐の正史のひとつとしてこれまで使用されてきた『新唐書』が、編纂の過程で『旧唐書』などの書物の引用が混ざったり、順番があべこべになってしまっているというものでした。研究のもととされてきたものが、『新唐書』を編纂した宋時代の著者の認識が被さるかもしれないという発見にとても驚きました。新たな知見が得られて勉強になりました。(3回生・出渕優⾐)

2021年12月17日、第11回歴かふぇを歴文ラボラトリにて開催しました。講師の尾﨑真理先生は「下張り文書と江戸時代の女性」というタイトルで、下張り文書として発見された緒方洪庵の妻・八重の手紙をもとにお話しされました。手紙には洪庵亡き後、懸命に動く八重の姿や心の内が書かれています。しかしこの手紙は下張り文書として使われたため、本来なら決して表に出るものではありませんでした。これを踏まえて「裏で動いている女性の姿を文献から読み取ることは難しい。しかし、隠れているだけでそこに“女性”はいるのではないだろうか。」と話されました。この言葉は、ジェンダー史を研究する私にとって、とても印象深いものでした。(3回生・徳留亜美)

私たち地図班は、2021年12月1日、池田市立歴史民俗資料館での特別展「古絵図に何がかかれている?:絵図にみる池田市域」を見学しました。その内容は、池田市を中心とする北摂地域の絵図を展示するものです。大型の元禄期の池田村絵図などが、床の台上に広げて展示されており、とても新鮮に感じました。その絵図には建物の配置等の情報が細く記され、当時の池田の繁栄した様子がよく分かります。 顧問の鳴海先生が関連講演の打ち合わせで訪問した際も同行したので、準備作業も見学できました。 私が住む北摂地域について、今と昔を比較するという貴重な経験となりました。(2回生・西村太希)

2021年3月9日(火)に、5‐23教室において卒論発表会が開催されました。今年は感染症対策のため、オンラインと対面の併用で行われましたが、学生と教員合わせて30名が参加しました。垂水颯輝さん、福田綾香さん、藤原敬弘さんの3名が卒業論文の内容について報告しました。傑出したそれぞれの発表に対し、オンラインでの参加者からも質問が出て、活発な議論が行われました。報告会の後には卒業論文にいかに向き合うかについて話し合う懇談会が行われ、教員と学年が入り混じって盛り上がりました。人と人の集まりが制限されるコロナ禍だからこそ、「チーム戦」としての卒論を取り組む大切さを認識することができました。(3回生・大下隼平、三谷晃弘)

-1024x681-コピー.jpg)

-1024x681.jpg)

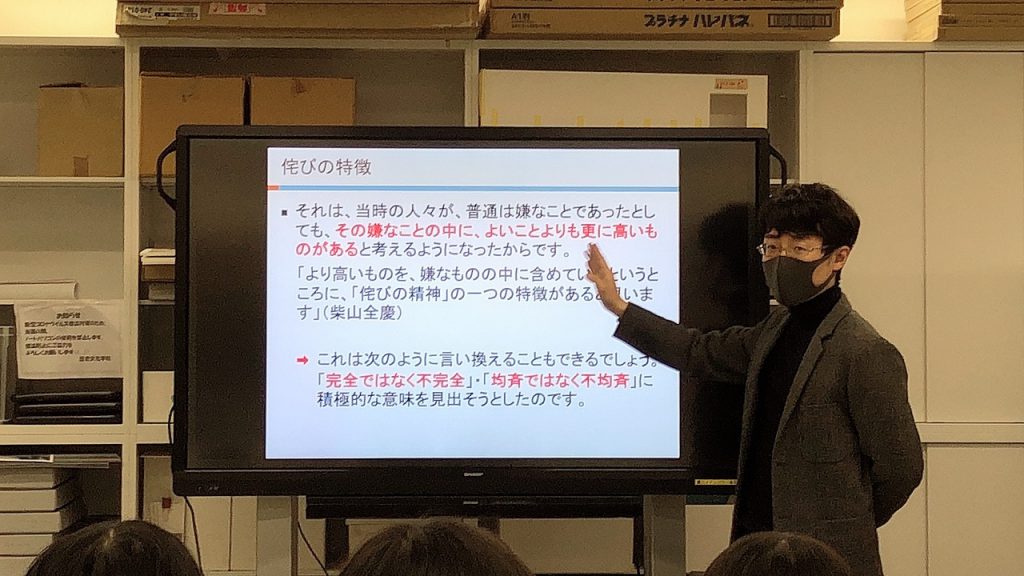

編集部では、2021年1月6日(水)、本校で哲学の講義を担当されている長岡徹郎先生をお招きし、第10回歴かふぇを開催しました 。「日本文化鑑賞のコツって何!? 比較文化から学ぶ日本文化のおもしろさとは」をテーマに、先生の趣味である茶道をメインとして、実際に茶道の道具を披露しつつお話頂きました。例えば、茶道の茶碗に外国製の物が使用されるように外国文化の影響が見られたり、当初「わび・さび」は良い意味として使われていなかったりと、意識せず誤解してしまっている点が多々あることを知りました。日本に暮らしながら、今まであまり意識してこなかった日本文化について、今回のお話しを契機に理解の一歩を踏み出せたと思います。(3回生・住田七海)

この白鶴美術館と本校提携による企画は、来館者が展示作品をより理解するために、学生企画のワークショップの実践、学芸員の仕事を知るための研修や見学の実施など、様々な活動を行うものです。2020年8月8日の研修会では、奈良文化財研究所と京都にある古民家や森本金具資料館を見学し、発掘現場からの遺物の出土状況について学んだり、当時の大工や指物技術が活きる建築で生活空間を実感したり、また伝統的な襖や扉の取っ手となる装飾的な金具などの製作方法を知ることができました。ここで学んだことを生かして、来年度の活動計画を進めたいと思います。(2回生・入江 愛)

歴らぼ編集部では、第9回の歴カフェ(2019年12月18日開催)に石谷慎先生(黒川古文化研究所)をお招きし、中国訪問時のことなどを交えながら、秦始皇帝の時代についてお話頂きました。お話しの内容は、兵馬俑の謎や度量衡統一の実態など、通常の授業では聞けない興味深いもので、濃密な時間を過ごしました。文字や図ではなく、遺物そのものをよく観察して当時の歴史や文化を読みとく考古学には、文献から読みとく視点とは違ったものがあり、とても新鮮でした。 また、10月から11月に黒川古文化研究所で開催された展覧会の研究図録(写真参照)を寄贈頂いたので、興味のある方はぜひ歴文図書室でご覧ください。(2回生・住田七海)