この度、2022年をもって「近代資料班」という歴らぼ活動班が発足致しました。本班は19世紀末から20世紀における実物資料(史料)の調査・研究を主な活動としており、機会があれば「近代」に関係する史跡・博物館などへの巡検を行いたいと考えています。なお、取り扱う実物資料(史料)の国・地域は基本的に問いません。2023年度より活動を本格化させる方針ですので、興味のある方は歴らぼにお越しください。(2回生:大槻耕央)

歴らぼの活動

歴かふぇ14・永井純一先生

2023年1月19日、歴文ラボラトリにて第14回歴かふぇを開催しました。講師の永井純一先生(現代文化論担当)は、「映画、ドラマ作品と音楽~サウンドトラックを含んだオススメ作品について~」というテーマで、主にNetflixを用いつつ様々なコンテンツを紹介されました。歴かふぇということでレジュメは喫茶店のメニュー風となり、海外ドラマやアニメ、ホラー、サスペンスなど、様々なジャンルを音楽と絡めてお話しされました。その中で専門的視点や映画館での見方などの話題があり、普段聞けない学びもありました。一方向的でなく私達もオススメ作品を教えあう時間もあって、意見交換を行いつつ、とても良い雰囲気で有意義な時間となりました。(2回生・佐藤葵生/ポスター制作:1回生・高尾小雪)

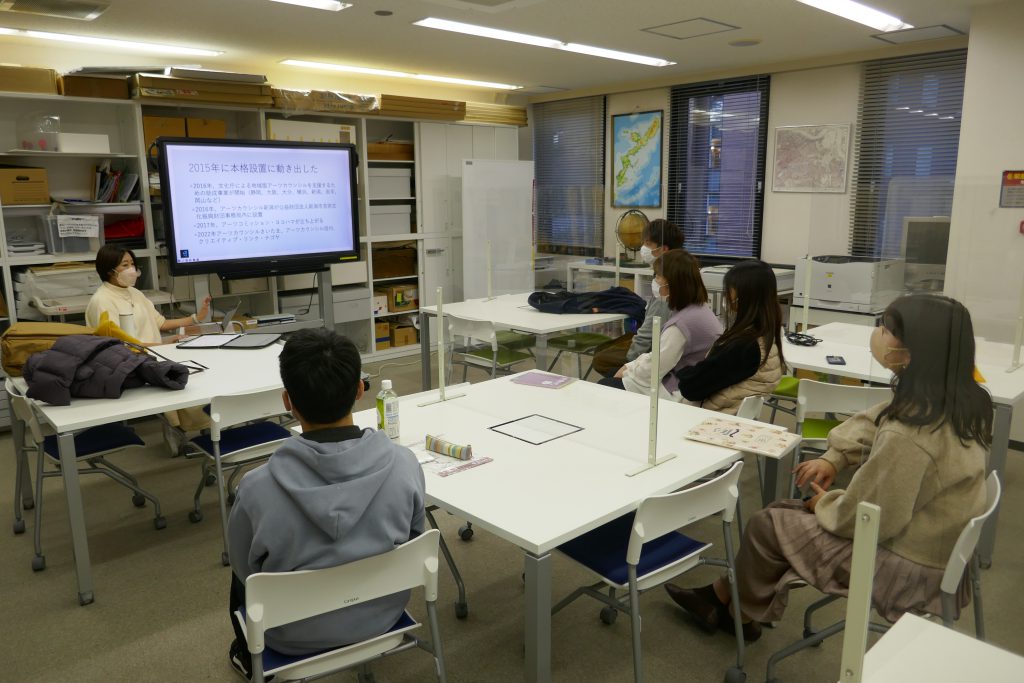

歴かふぇ13:笠木日南子先生

第13回歴かふぇ(2022年12月14日)では、笠木日南子先生に「アーツカウンシル」についてお話し頂きました。アーツカウンシルは、文化芸術の振興を専門家により支援する組織や取り組みのことで、近年、日本各地で続々と発足し、注目されています。当日は、文化芸術に対する新たなアプローチの方法や様々な仕事を紹介して頂きました。それらの仕事の多くはまだ出来て間がないということで、今からでもその第一人者になれる可能性は高いとのことでした(笑)。今回の話を伺い、将来の選択肢が増えたともに、文化芸術に携わる仕事を通じ、その道の第一人者になってみたいとも思いました。(3回生・畑匡洋)

読書班・遺跡巡り班の巡見:大阪中之島界隈

2022年11月26日、読書班・遺跡巡り班で大阪巡検を行いました。今回は中之島香雪美術館と適塾の拝観、中之島周辺の近代建築散策を行いました。中之島周辺には多くの近代建築が残されており、特に中之島公会堂と大阪府立図書館のモダンさにはメンバー全員が心惹かれました。ですが僕のおすすめは芝川ビル。何と言っても入り口がロマンありすぎてかっこいい。中之島香雪美術館では伊勢物語の展示をしており、かなり面白かったです。今回の巡検で15㎞以上歩いたのですが、意外と疲労感はなかったです(笑)。(3回生・畑匡洋)

遺跡めぐり班の巡見:ヨドコウ迎賓館の見学

遺跡めぐり班は、2022年11月13日、芦屋市のヨドコウ迎賓館を訪れました。もともとはフランク・ロイド・ライトの設計による住宅建築で、現在、国の重要文化財に指定されています。大谷石を豊富に使った外観や内装は綺麗でした。4階建ての建物の2階の応接室であった部屋は、狭い入口から中に入ると広くて開放感を感じました。雨で見晴らしが悪いものの、 バルコニーからの景色は晴れたら素晴らしいなと思いました。私はこれまで建築にあまり興味を持てなかったけど、構造により見え方や広さの感じ方が変わることを知り、興味を持つようになりました。今後は色々な建築を見に行きたいと思いました。(1回生・赤枝玲)

読書班・遺跡巡り班巡検(近江八幡)

2022年7月3日、読書班・遺跡巡り班で近江八幡に巡検に行きました。近江八幡は、江戸期に近江商人の街として、明治期では近江兄弟社の創立者の一人で、神戸女学院の校舎群の設計者でもあるヴォーリズの活動拠点の街として有名です。近江八幡の町並みは、八幡堀や伝統的な日本家屋と洋風近代建築が合わさっており、江戸から明治の近江八幡の繁栄が見て取れました。当日はあいにくの雨でしたがかなり充実した巡検になりました。たねやのかき氷は絶品!(3回生・畑匡洋)

歴らぼ読書班/遺跡巡り班の巡検@小野市

2022年5月29日、読書班のメンバーで小野市を散策しました。まず、鎌倉時代初頭に重源上人が建立したとする浄土寺を訪ねました。浄土堂と堂内の阿弥陀三尊立像はともに国宝に指定されています。実際に見ると、本当に大きく立派な仏像で、すごく見応えがありました。冬には夕焼けに照らされた神々しい仏像の姿が見られるそうです。また、共進牧場では採れたてのミルクを使ったソフトクリームを食べました。とても新鮮で美味しかったです。小野市は 空気が澄み、のどかで落ち着く場所だと実感しました。また訪れたいです。(1回生・網干理子)

歴らぼ読書班巡検@司馬遼太郎記念館

私たち読書班は、2022年4月2日に大阪府東大阪市の司馬遼太郎記念館に行きました。司馬氏の住宅と安藤忠雄建築のミュージアムで構成されている記念館は、自然の美しい庭園と現代の建築技術が見事にマッチしていました。館内では、司馬遼太郎の書いた小説や小説を書くために集められた資料で埋め尽くされた壁一面の本棚があり、古書好きや本好きにはたまらない空間です。私は本好きなので、この本棚を見たときの感動は言葉に表せないものでした。読書班は名著を読み議論するだけでなく、巡検も行います。思っているよりも楽しい活動なので、ぜひ一度参加してみてください。(3回生・畑匡洋)