2017年6月25日と7月2日、歴らぼ遺跡巡り班は、東谷先生と「兵庫津」の巡検に行きました。兵庫津は平清盛が「大輪田泊」として開港したことで有名で、福海寺の「平清盛遺愛の時雨の松」や、能福寺の平清盛廟など平家に関する史跡が多くあります。能福寺には兵庫大仏もあり、その大きさと迫力に驚かされました。遺跡を巡る際、江戸時代の古地図と現代の街並みを見比べながら歩くことで、江戸時代の地図の正確さ、現在までの土地の変遷を実感しました。遺跡巡り班は不定期で活動しているので、興味のある方はぜひ参加してください。(2回生・中尾健人)

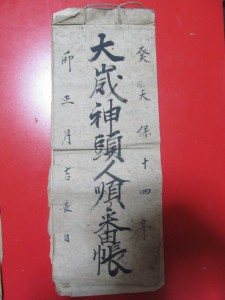

写真は福海寺での様子