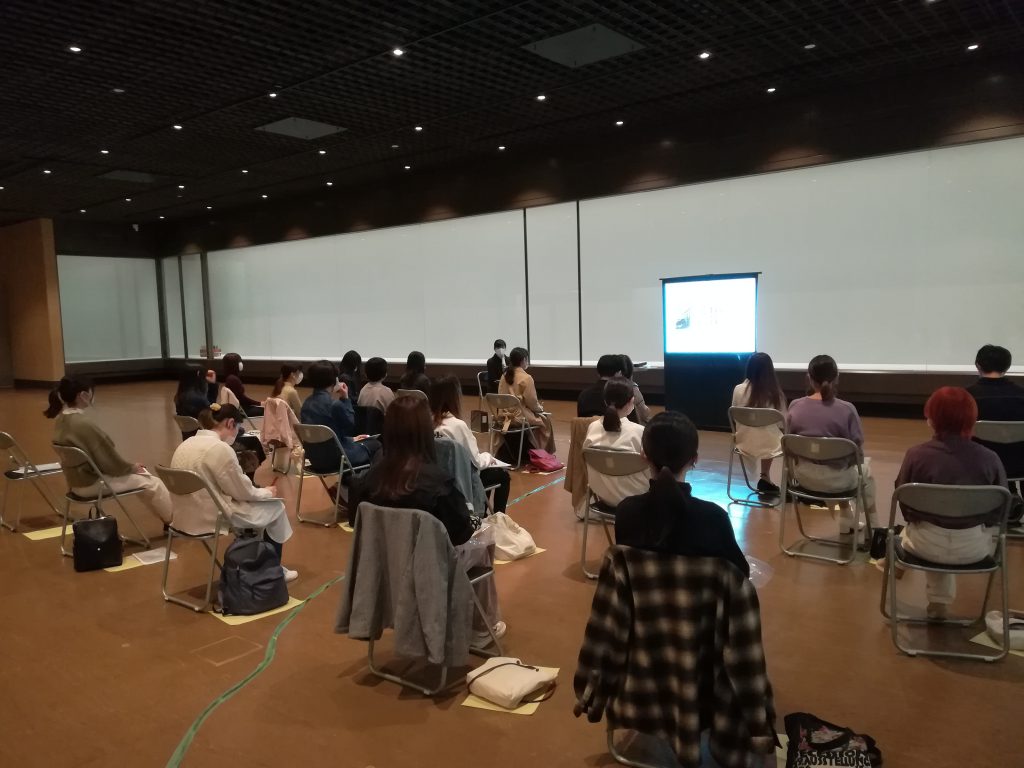

博物館資料論(A)の学外講義が、 2020年8月30日に神戸市立小磯記念美術館、11月8日に神戸市立博物館にて行われました。まず、小磯記念美術館では、初めに小磯良平の生い立ちやその画風について、次に展示室での工夫を学びながら作品を鑑賞しました。その後はバックヤードも含めた施設を見学し、貴重な体験となりました 。また、神戸市立博物館では、使用されていない展示室において講義を受けた後、常設展と特別展「和のガラス」を鑑賞しました。新型コロナウイルスの影響を受けてイレギュラーな対応や日程となりましたが、 学芸員として学ぶべき多くのことを吸収できたと感じました。(2回生・徳留亜美)