日本文化研究会(甲南大学・文化会)の活動のひとつは、毎年研究テーマを設定し、調べたことを一冊の研究報告にまとめることです。また、学祭である摂津祭ではパネルを使った展示報告も行います(興味のある方は是非見に来て下さい)。コロナ禍の影響でしばらく合宿を実施できませんでしたが、ようやく感染症対策の規制が緩和されたことにより、 2022年9月に合宿を行うことができました。今年度の研究テーマは「建築」に設定したので、金沢を訪問地として設定し、兼六園などの巡見を行いました。(2回生・高岸敬太)

歴らぼ(歴史文化らぼ)は、甲南大学文学部歴史文化学科の学生と教員が共に活動し、歴史文化に関わる事象を実践的に学ぶ場です。

日本文化研究会(甲南大学・文化会)の活動のひとつは、毎年研究テーマを設定し、調べたことを一冊の研究報告にまとめることです。また、学祭である摂津祭ではパネルを使った展示報告も行います(興味のある方は是非見に来て下さい)。コロナ禍の影響でしばらく合宿を実施できませんでしたが、ようやく感染症対策の規制が緩和されたことにより、 2022年9月に合宿を行うことができました。今年度の研究テーマは「建築」に設定したので、金沢を訪問地として設定し、兼六園などの巡見を行いました。(2回生・高岸敬太)

私は、2022年9月7日~15日の間(7泊9日)、ドイツとフランスへ行き、ドイツはミュンヘン、フランスはパリを中心に滞在しました。人生初の海外旅行が、まさかヨーロッパになるとは思っていませんでした。今回の旅では観光名所にも行きつつ、特に美術館をメインに訪ねました。どの美術館でも世界的に有名な作品が目立つように展示されておらず、「部屋をのぞいたらゴッホの自画像がある」的な感じで展示されていました。この展示の在り方により、私は驚きと高揚感を感じながら美術館を楽しみました。どこに行ってもわくわくが止まらない最高の旅となりました。(4回生・德留亜美)

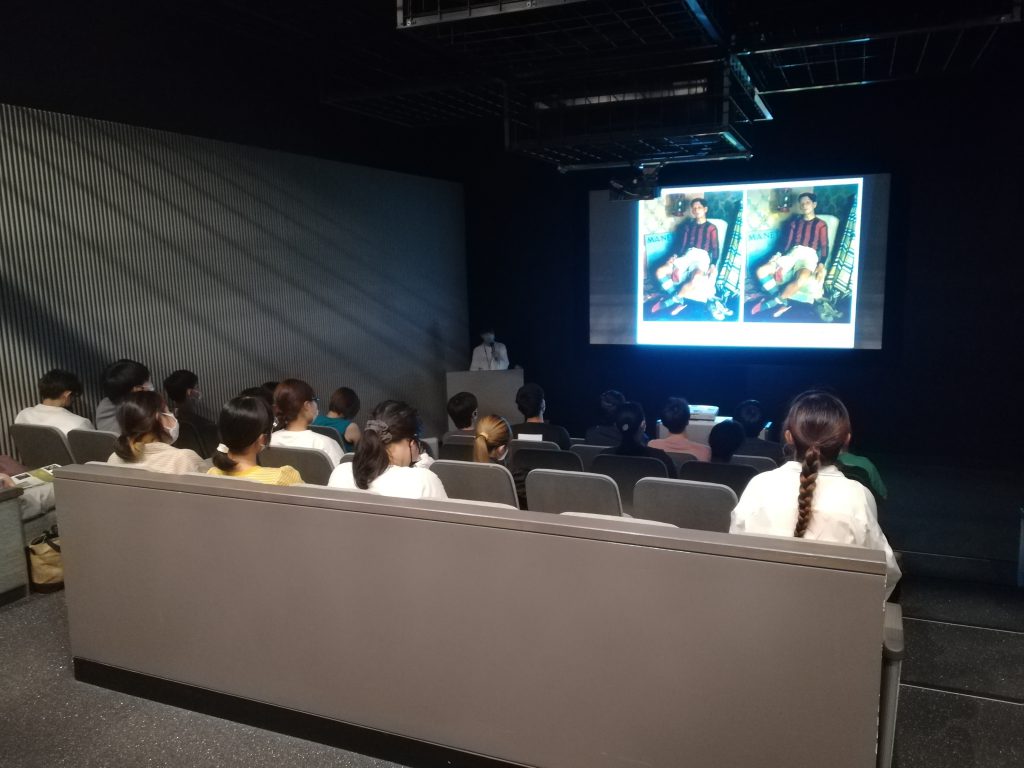

2022年8月19日、博物館資料保存論(A)の学外講義の一環として兵庫県立美術館を訪ね、普段目にすることのない保存修復室を見学するという貴重な機会を得ました。そこでは、保存修復の方法や作業に用いる道具類について学びました。特に私が興味を抱いたのは、エックス線や赤外線によって、作品の損傷部分はもちろん、その製作過程も明らかになることです。また、その後は常設展示室にて新収蔵品である吉原治良の作品や触れる彫刻などの展示を見学し、どのように作品が展示室で守られ、来館者に提供されるのかを考えることができました。(3回生・山城文乃)

2022年8月8日、私達は京都の森本錺(かざり)金具製作所を訪問しました。白鶴美術館が秋期展示で行う教育プログラムの準備のためです。同製作所の職人の方々に説明していただきながら錺金具の製作工程の見学をしました。錺金具は、日本の建造物において今日まで伝統的に用いられてきたものであり、神社や寺をはじめとした歴史的建造物や神輿など様々なところで目にすることができます。そのような錺金具の地金には銅板が使用されています。使う場所や用途によって銅板の厚さが異なり、その銅板を加工しやすいように炎で熱し、希硫酸液に浸けた後取り出し、表面の汚れを洗い取る「なまし」という作業の実演もしていただきました。また、銅板に墨で型紙から文様を写し、鏨(たがね)を使って「打出し彫」という立体的に銅板を打つ作業や文様に合わせて銅板を打ち抜く作業の体験をしました。職人の方々が丁寧に指導してくださったおかげで、普段目にすることが出来ないような貴重な経験をすることが出来ました。(2回生・福重湖雪)

2022年7月31日、私は博物館資料論Aの学外講義に参加しました。午前は神戸市立小磯記念美術館において、館の設立と「秘蔵の小磯良平 武田薬品コレクション」展の開催に至る経緯をうかがった後、実際に館内で見学しつつ作品の展示や収蔵の方法を詳しく説明して頂きました。ここでは、単に来館者として展示を眺めるだけでなく、作品展示のされ方の違いや管理を実際に学べました。午後は神戸ゆかりの美術館に移動し、この館の開館の経緯や今回の展示内容をうかがった後、実際に「白洲次郎・白洲正子 武相荘折々のくらし」展を見学しました。こうして六甲アイランドの2つの美術館を見学しましたが、それぞれの設立経緯や展示の特徴が異なっており、比べながら見学するという貴重な機会となりました。今回の学びをこれからの授業に生かしたいです。(2回生・高木亜胡)

2022年7月3日、読書班・遺跡巡り班で近江八幡に巡検に行きました。近江八幡は、江戸期に近江商人の街として、明治期では近江兄弟社の創立者の一人で、神戸女学院の校舎群の設計者でもあるヴォーリズの活動拠点の街として有名です。近江八幡の町並みは、八幡堀や伝統的な日本家屋と洋風近代建築が合わさっており、江戸から明治の近江八幡の繁栄が見て取れました。当日はあいにくの雨でしたがかなり充実した巡検になりました。たねやのかき氷は絶品!(3回生・畑匡洋)

2022年6月11日、「実践地域学」の巡検として、神戸大学海事博物館と神戸深江生活文化史料館を訪れました。菊地先生の担当回では、地域資料を用いて博物館と市民をどう結びつけるのかを学んでいます。まず、海事博物館ではふね遺産に登録された「進徳丸」の軌跡を辿る展示をはじめ、実際に使用された部品など、船にまつわる様々な物が展示されていました。航海実習用の練習帆船であった進徳丸は、旧神戸商船大学にとって象徴的な船であったそうです。次の生活文化史料館では昔の生活用品などが展示されており、そのほとんどが地域の住民たちの寄贈による物だそうです。受講生それぞれが、地域と博物館の関わりについて考えることが出来たと思います。(3回生・山中理央)

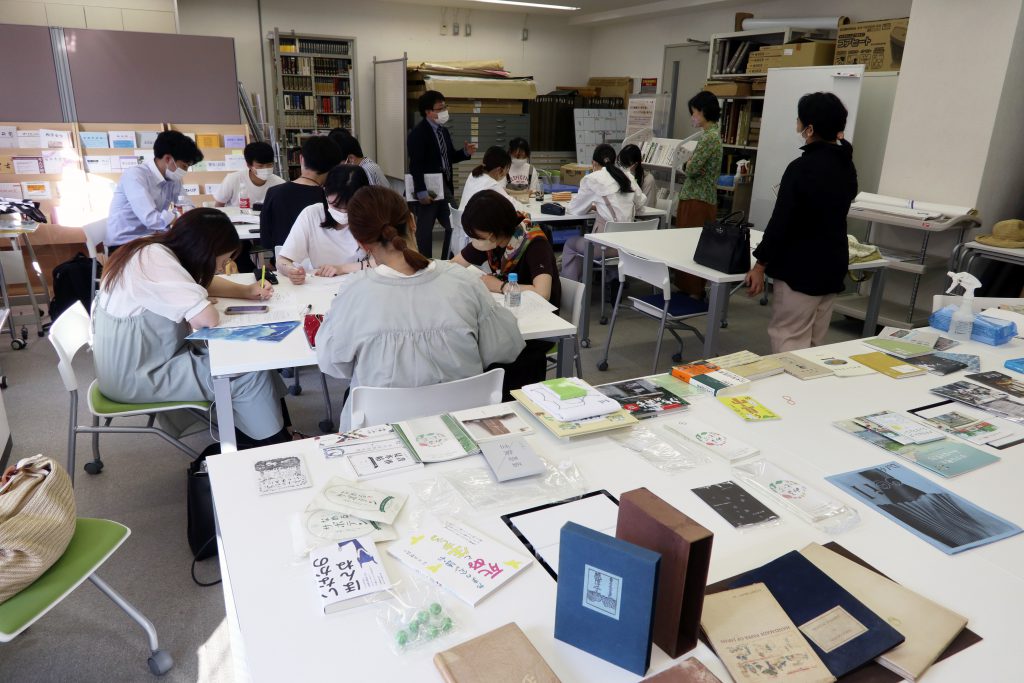

2022年6月4日、「実践地域学」の集中講義(担当:西山雅子・鳴海邦匡、ゲスト:長野裕子)が行われました。この日の授業では、地域における編集と出版や、寿岳文章(甲南学園歌の作詞者)の居宅を巡るNPO向日庵の活動について学び、最後は「集めて編んで形にする」というテーマで各自が企画書を作成しました。最初、企画案はなかなかまとまりませんでしたが、グループワークや先生方のアドバイスを通じ、満足のいく内容で作成することが出来ました。普段読むことの出来ない珍しい本や寿岳文章と甲南大学との関わりを学ぶことができ、有意義な時間となりました。(3回生・岡野杏樹)

2022年5月29日、読書班のメンバーで小野市を散策しました。まず、鎌倉時代初頭に重源上人が建立したとする浄土寺を訪ねました。浄土堂と堂内の阿弥陀三尊立像はともに国宝に指定されています。実際に見ると、本当に大きく立派な仏像で、すごく見応えがありました。冬には夕焼けに照らされた神々しい仏像の姿が見られるそうです。また、共進牧場では採れたてのミルクを使ったソフトクリームを食べました。とても新鮮で美味しかったです。小野市は 空気が澄み、のどかで落ち着く場所だと実感しました。また訪れたいです。(1回生・網干理子)