居間 theater 東 彩織

1.「赤ちゃん観察」に関する仮説

「赤ちゃん観察とは一体なんだろう?」

この問いに対して、私は個人的に一つの仮説を立ててみることにしました。現在、母親業3ヶ月の自分にとって専らの問題は、すぐに未来を考えてしまうことです。例えば長期的に見れば「〇歳になったら」とか、短期的に見れば「首が座ったら」「寝返りしたら」とか。もちろん、子どもを育てる上で、のみならず生きていく上で、未来を想定することは必要です。けれども、赤ちゃん本人にはまだ、未来という概念はないはず。今、オムツが不快とか、体を動かしたいとか、赤ちゃんは圧倒的な現在を生きている。しかし私(親)は、日々の育児の大変さを感じると同時にどうしても未来を考えたくなってしまうのです。目の前に転がっている、新陳代謝と脳の発達が目覚ましい赤ちゃんというエネルギーの塊を本当は全てちゃんと感じて日々を過ごしたいのに。家事や仕事といった日々のことと、常に傍にいる未来という概念が、目の前の「現在」を感じる時間や態度を持ちにくくしているような気がしてくるのです。

赤ちゃんという目前の存在の「今・その時」そのものを注視すること。赤ちゃんの「現在」を共に過ごすこと。それが赤ちゃん観察ではなかろうか。これが私の仮説です。もし仮にそうだとしたら、現在に向き合うと、どのようなことを感じ、どのようなことが起こるのでしょう。

2.『赤ちゃん観察会』の実施

2025年3月1〜2日にかけて、私たち居間 theaterは甲南大学の西尾千尋さんとともに『赤ちゃん観察会』(以下、『観察会』)を実施しました。居間 theaterは、さまざまな「場」とパフォーマンス・上演を掛け合わせた作品を制作するグループで、一般的にアートプロジェクトと呼ばれる分野で活動しています。元々この『観察会』は2024年に西尾さんと居間 theaterの稲継美保、宮武亜季が実施したもので、今年度はさらにその内容をアップデートして行うこととなり、居間 theaterメンバーの山崎朋、そして私・東彩織の計4人で甲南大学に伺いました。

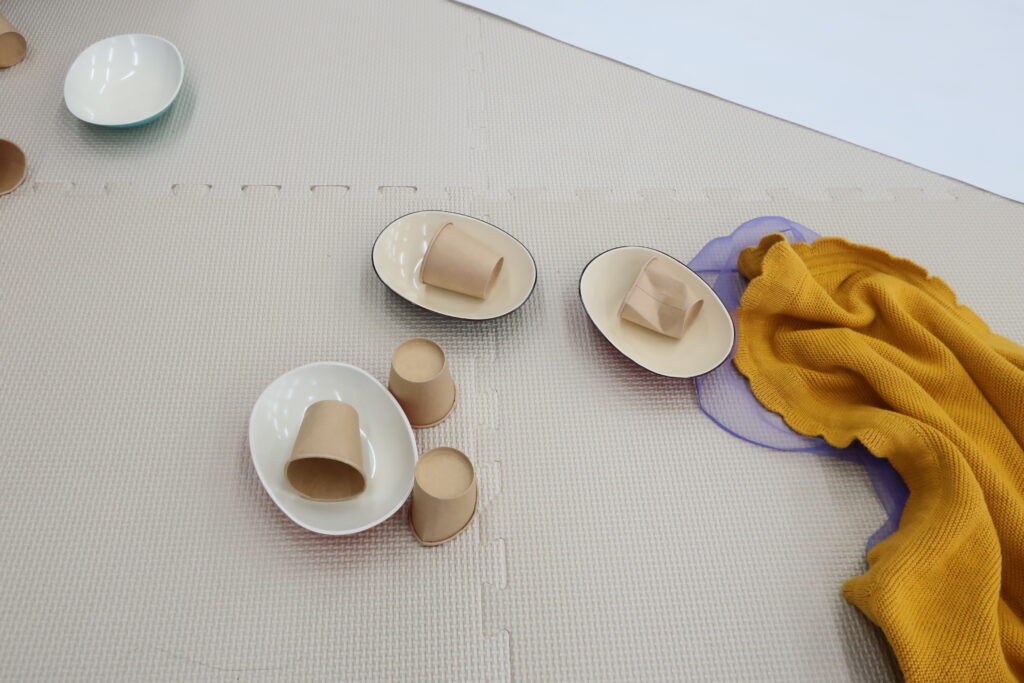

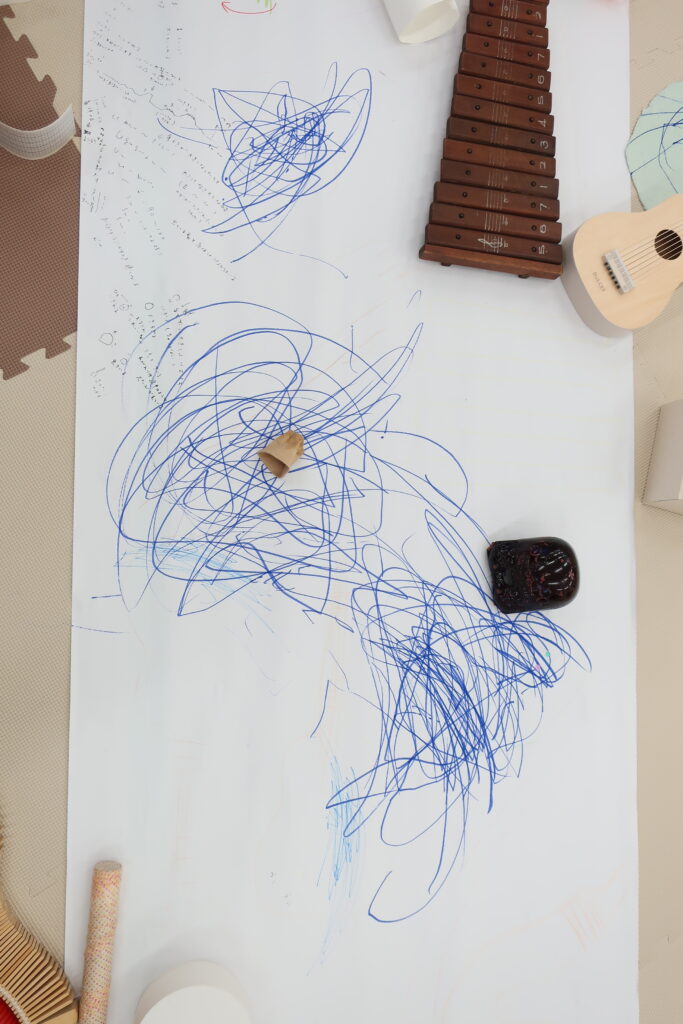

『観察会』は、2日間に分けて実施しました。1日目は「ごろごろ・はいはいの日」(概ね12ヶ月頃まで)、2日目は「よちよち・てくてくの日」(概ね13ヶ月〜24ヶ月頃まで)と称し、1時間あたり最大4組までの受付としました。会場は甲南大学18号館の講義室。普段は会議や授業で使用されるフラットな部屋に、プレイマットを全面に敷き詰めます。さながら大きい児童館のような雰囲気で、赤ちゃんや保護者はそのマットのどこで過ごしても構いません。そして今回はゲストアーティストとして音楽家の西井夕紀子さんにもお越しいただき、マットの一角にはさまざまな楽器を置いたコーナーをつくりました。そのほか、西尾さんが用意したさまざまなモノ(コップ、ボウル、皿、布、紙など日用品や素材)を広げ、部屋中央には大きなロール紙を貼り、さまざまな観察の一コマを書けるように。部屋の一角には赤ちゃんの手形が取れる手形ハンココーナーも設置。赤ちゃんたちが好きに動き(ころがり)、興味をもって遊べるスペースを用意しました。

[会場のようす]

来場者(保護者)には、赤ちゃんを観察するガイドとして観察冊子をお渡しします。その中には、「赤ちゃんのしていることを動詞で書いてみましょう」「赤ちゃんの動きをまねしてみましょう」といった観察の項目が書かれています。これらを使って観察を進めたり、「かんさついん」に紛した居間 theater・西尾さん・西井さん、ほかスタッフとともに観察をすることができます。

2日間に渡り、10人の赤ちゃんと保護者が参加してくれました。その間、部屋の中のそこかしこではあらゆる出来事が起こっていましたが、ここでは掻い摘んで、私が個人的に印象深かった出来事について触れていきます。

1日目、生後約半年のAちゃん。居間 theaterの山崎と私が、床に寝転ぶAちゃんの動きを真似する観察を保護者と一緒に行ったところ、あまりに足の動きが活発で、真似をする大人全員の息があがってしまうほどでした。ふとAちゃんのお母さんが、「お腹どうなってるんやろ?」と呟きます。Aちゃんが足を真上にあげてキープした瞬間にお腹に触れると、プクプクの体のなかでお腹が固くなっています。赤ちゃんが床に転がり足をあげると腹筋が少しだけ固くなということを、そこにいた全員が初めて知りました。その後、「赤ちゃんの目線になってみよう」という観察項目を実践した時のこと。天井をみていたAちゃんの横に寝転んで天井を見ようとすると、Aちゃんが私の顔を見、じっと見つめ合う瞬間がありました。数秒の間、Aちゃんの目の中にはっきりと私が映っています。しかしフッと、視線が移りました。その目がどこを見ているかわからなくなったのです。その瞬間、言葉にはとても表しにくい、不思議な感覚を持ちました。直前まではっきりと、Aちゃんが私を見ていたはずが、次の瞬間には分からなくなる。その一連の時間はわずか20秒くらいでしたが、不思議な高揚感があり、嬉しく感じたのです。

[赤ちゃんを観察する居間theaterと学生]

2日目、1歳半のBちゃん。物静かで少し場所見知りをしていたBちゃんは、しばらくじっと会場の様子を眺めていました。途中から観察をさせてもらったところ、お母さんの持っていたボールペンを手に持ち、先っぽのフリック部分を指で押そうとしていました。親指で、ぐぐぐっと。しかし親指の力がまだ弱く、簡単にはカチッといきません。ぐぐぐっ、ぐぐぐぐぐ…..。親指がものすごく小刻みに揺れています。ぐぐぐぐぐぐカチっ。ようやくペン先が出たら、顔をあげたBちゃんはにっこり笑っていました。その「ぐぐぐぐカチっ」を、何度も何度も、親指や人差し指で行います。その度に指先が、ものすごく小刻みに揺れるのです。この揺れは、指の力の弱さから自然と生まれる動きでした。Bちゃんのボールペンタイムは、ずっと見ていられる面白さでした。

西井さんのコーナーについても触れておきましょう。さまざまな楽器や音の鳴るモノを用意してくれた西井さんは、赤ちゃんが触れるもの、鳴らす音を聴き、ときたま一緒に音を鳴らし、遊び、コミュニケーションを取るといった方法で観察してくれました。私の息子も参加して、音の観察を行うことに。といっても3ヶ月児はただ転がっているだけなので、手に鈴をかけてみたり、近くで色々と音を鳴らして過ごします。面白いことに、太鼓でもモノによって反応が異なったり、金属の楽器でも音の高さによって好みがあるように見受けられました。ただここで注意すべきことは、「これが好きかも」「これが聴こえているかも」、ということは私の見え方にすぎないということです。もしかしたら聴こえないようにみえて聴いてるかもしれないし、少し異なった周波数をキャッチしているかもしれない。音が好きなのか、視覚的に捉えやすいから好きなのかも曖昧です。息子の音の受け取り方は、私には想像するしかありません。ひととおり楽器を鳴らしてみて分かったのは、「なんとなくこれは聴いてそうだけど、結局はよく分からない」ということでした。けれども、その想像したり探ったり、分からないという時間は、決してつまらないものではなく、むしろ豊かなものでした。それは西井さんが、音や楽器を一方的に「与える」ことをせず、子どもたち一人一人を見つめながら、色んな音との出会いを一緒に探ってくれたからでしょう。

[西井夕紀子さんの音観察コーナー]

3.赤ちゃんのもつ「間」にもぐりこむ

2日間の『赤ちゃん観察会』を終えて、この会は一体なんだったのかと考えてみます。冒頭で私は、「赤ちゃんという目前の存在の『今・その時』そのものを注視すること」と仮説を立てました。実際のところ、『観察会』を通して、(短い時間ではあるものの)赤ちゃんたちのその時、圧倒的な「現在」を感じることができたように思います。そしてさらに、私たちが観察した「現在」は、実はより奥深いものであるとも分かってきました。

Aちゃんと視線が合ったり外れたりする曖昧な時間。Bちゃんのボールペンのクリックを押せるような押せないような微妙な指の動き。息子の聴こえているような聴こえていないような反応。ほかにも、布を意識的に掴んでいるような無意識で掴んでしまったような手の動きや、歩いているようなすり足をしているようなどっちつかずの歩き方。お友達に鍋蓋を取られて、話しかけにいきそうだけどいけそうにない姿、などなど。享受、動作、心理、さまざまな部分でどっちつかずの、曖昧な状態を発見しました。

赤ちゃんたちは、私たちが一般的に分類分けしているさまざな事象(例えば、歩く/歩かない、聴こえる/聴こえない、掴む/離すといった二つの対立する事象)の「隙間」に居ることがある。この隙間・曖昧な状態のことを、私は赤ちゃんがもつ「間」(あわい)と表現してみたいと思います。赤ちゃんの現在を深く見つめると、そこにはいろんな「間」が存在することに気づくのです。その「間」ははっきりとせず、分からないことばかりではあるけれど、『観察会』で私たちは彼らが「間」にいる瞬間を確かに体感することができました。おそらく、それが赤ちゃん観察の一つの面白さなのです。さらに不思議なことに「間」を体感すると、妙な幸福感や、高揚感がある。そして今回の『観察会』では、他人の子どもの「間」にも立ち会うことができました。AちゃんやBちゃんとの経験はその一例です。

子育てをしていると、上記のような「間」は多々起こります。けれども、自分自身がその「間」に意識的かというといささか疑問を感じます。子どもと一緒に過ごしていても、できる/できないとか、反応する/しない、楽しそう/つまらなそうといった二項対立で見てしまいがちですし、今日の夕ご飯やお風呂に入れることも考えなければならない。彼らが持っている「間」の時間を、私たちは過ぎ去りがちなのかもしれません。『赤ちゃん観察会』は、日常のさまざまなことから一息おいて、目の前の「現在」を深く見つめることで、子どもの「間」を存分に体験する時間でした。

そして、さまざまな「間」を考え探る行為は、アートの一側面でもあります。見える/見えない、分かる/分からない、さまざまな二項対立の隙間を見つめていく。赤ちゃんの「間」は、少なからず私たちにも繋がっています。赤ちゃんの「間」を、大人たちが見つめ、身を置き、共に感じるチャレンジを進めていくと、どうなっていくのでしょうか。そして何が生み出されるのでしょう。これが、次の問いです。

この『観察会』は、居間 theaterとアーティスト/研究者の西尾さんが、アート実践と研究の双方向からプロジェクトを進めていくことを目指しています。今回の『観察会』で得たさまざまな発見と問いは次の観察会に引き継がれ、今後は甲南大学の外での実施も計画しています。プロジェクトは続きますが、まずは今回の『赤ちゃん観察会』に来てくれた赤ちゃんたちへ、さまざまなことを教えてもらったことを感謝します。赤ちゃん、ありがとうございました。